Главная / Документальная и биографическая литература, Биографии, мемуары; очерки, интервью о жизни и творчестве / "Литературный Кыргызстан" рекомендует (избранное)

© Издательство " Литературный Кыргызстан ", 2006. Все права защищены

Произведение публикуется с разрешения автора и издателя

Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования

Дата размещения на сайте: 31 марта 2009 года

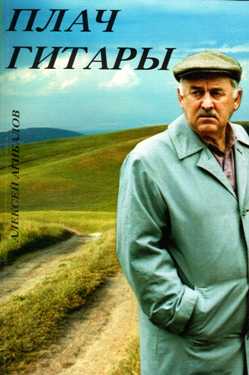

Плач гитары

Документальная повесть

Эта книга о человеке, котрый сам творил, писал книги, приносящие широкую известность и заслуженное уважение его героям, а ему – скромную славу писателя. Хотя таких писателей-документалистов, как Леонид Борисович Дядюченко, в русской литературе двадцатого века по пальцам можно пересчитать. Патриаршие пруды дядюченковской документальной прозы чисты и глубоки. Чист, глубок и светел был и сам Леонид Дядюченко. Знаток гор, почитатель свободы, центровой дружеских компаний, он признавал одну несвободу – за письменным столом, когда его мир сливался с миром его героев. Хотя поварчивать на сей счет он был мастак... Книга охватывает лишь малую и, пожалуй, самую трудную пору его жизни

Публикуется по книге: Агибалов Алексей. Плач гитары. – Б.: Литературный Кыргызстан, 2006. – 175 стр.

ББК 57.3 (2 Ки)

А-65

ISBN 5-86254-043-1

Другу и наставнику – Леониду Борисовичу Дядюченко

ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

Находясь у подножья горы, не окинешь всю ее взглядом. И лишь когда оказываешься на расстоянии, она предстает перед тобой во всем своем потрясающем величии. Нечто подобное происходит и с нашим представлением о человеке. Пока он живет рядом с нами, и мы видим его в привычных для нас дебрях повседневности, он, как правило, воспринимается не столь объемно, не в полный рост своих деяний, как того заслуживает. Особенно если сам в силу скромности, застенчивости характера склонен обрывать на полуслове любую похвалу, направленную в его адрес.

«Теперь, когда его уже нет с нами, с чрезвычайной остротой ощущаешь, насколько это была значительная личность, насколько самобытен, ярок и многогранен был его талант, – говорил вскоре после смерти писателя Леонида Дядюченко его близкий друг, музыкант и композитор Алексей Агибалов. – Я сомневаюсь, что здесь у нас еще возможно появление такой необычайной человеческой вершины, таящей в себе столько душевного тепла и обаяния».

На этой земле, которую он любил, природой и людьми которой восхищался, Леонид Борисович сказал свое Слово. Оно услышано, получило и еще долго будет получать отклик в сердцах читателей. Поражает многообразие его героев: Семенов-Тян-Шанский и Поярков, Фетисов и Чуйков, Юдахин и Убукеев, Хуриев и Ахунбаев, Серый и Океев… Без того, что написано им об этих замечательных людях, наше представление о них было бы столь же ущербным, как лик неполной Луны. А его книги «Скарабей», «Какая она, Победа?», «Сель», «Обратного пути не будет», «Ждите ответа»?.. А его фильмы?.. А написанные им бесчисленные очерки и статьи в газетах и журналах?..

В свое время Леонид Дядюченко, принося в редакцию «Литературного Кыргызстана» очередное талант-ливое произведение, всякий раз повторял, что собирается «размахнуться на Агибалова», да вот руки все не доходят. Еще, мол, немного, и он приступит, «повесть будет такая, что закачаешься».

Не успел. Год назад, внезапно для себя и для всех нас, он покинул поле жизни, оставив этот замысел незавершенным.

Возникла мысль: а почему бы теперь, раз уж все так повернулось, повесть о своем товарище, замечательном писателе и человеке Леониде Дядюченко не написать Агибалову? Надо сказать, что Алексей Агибалов, как всякий интеллигент, талантливый в определенной сфере, весьма сомневался, вступая в воды иной реки, ему еще не подвластной. С одной стороны, ему льстило предложение поделиться с читателем своими впечатлениями о дорогом его сердцу человеке, память о котором для всех, кто его знал, глубока и свята. И вместе с тем беспокоился: а сумеет ли показать Дядюченко так, как он того действительно достоин?

И все-таки Агибалов, отринув сомнения, взялся за перо. Во многом ему помогли дневниковые записи, которые делались им в тот период, когда он встречался с Леонидом Борисовичем, беседовал с ним, ходил в горы. Из дневниковых записей довольно основательно предстает и фигура самого автора, музыканта и композитора, чье творчество хорошо известно истинным ценителям семиструнной гитары и в нашей стране, и за рубежом. И это тоже повышает значимость личности самого героя, достоверность восприятия его характера. Ведь понятно: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

Конечно, о Леониде Дядюченко еще будут писать, и, возможно, более профессионально. У каждого – свой взгляд, свое отношение к этому необычайно интересному писателю, человеку. Но это – первая повесть о нем, посвятившем десятки произведений лучшим людям Кыргызстана, его природе, его истории, повесть искренняя и безыскусная, как земля под нами и небо над головой. Она заставляет задуматься о нашей судьбе, о мнимых и истинных ценностях бытия, о быстротечности и зыбкости жизни, до определенного момента кажущейся нам чуть ли не вечной…

Александр Иванов

ПРЕЛЮДИЯ

Я начал вести «Дневник» после моего успешного выступления в филармонии Екатеринбурга и особенно после того, как после концерта за кулисы в артистическую комнату пришли зрители, что-то спрашивали о русской гитаре, на которой я играю, брали автографы, делились впечатлениями, а один из них, мужчина чуть старше меня, с умным пронизывающим взглядом и красиво посаженной головой, увенчанной густой копной чуть поседевших волос, представившись: «Лев Зонов, бард и геолог», — подарил мне свой авторский СD, где на первой странице буклета к нему было написано такое стихотворение:

Таков уж наш ХХ век –

Сплошной поток «девятых валов».

Вдруг заграницей стал Бишкек

И семиструнник Агибалов.

Но у искусства нет границ,

Виват талантливым и умным!

Уральцы дружно пали ниц

Перед талантом семиструнным!

13.10.96.

Вернувшись домой и вспоминая тот концерт, я подумал, что неплохо было бы фиксировать происходящие в моей жизни события на бумаге. Так начался «Дневник». Я вовсе не думал его кому-то показывать, тем более что там есть интимные записи из жизни моей семьи, о случаях весьма драматических.

Сейчас, когда возникла идея написать воспоминания о Леониде Борисовиче Дядюченко, я перелистал «Дневник» и оказалось, что много записей посвящено нашему с ним общению. Мне пришла мысль использовать записи в хронологическом порядке, и там, где они рассказывают о чем-то важном отрывочно, конспективно, расширить их, написать подробнее, полагаясь на мою память.

Делясь воспоминаниями и объясняя тональность моих заметок, когда речь заходит о Леониде Борисовиче, хочу подчеркнуть: влияние на меня, на мое мировоззрение со стороны замечательного Писателя огромно!

Впервые мы познакомились с Писателем (как я стал уважительно называть его про себя после прочтения книги «Какая она, Победа?») в далеком 1984 году. Мой товарищ Валерий Сандлер, друживший с Писателем не один год, был приглашен на пятидесятилетний юбилей к Л. Б. Дядюченко. По-видимому, чтобы сделать сюрприз юбиляру, он пригласил меня с собой, попросив взять гитару. От такого предложения я растерялся, но возможность познакомиться с Писателем пересилила мою робость.

От того далекого вечера остались смутные воспоминания. Помню, что он мне сразу понравился, показавшись чем-то похожим на Пьера Безухова в экранизации «Войны и мира», роль которого великолепно сыграл Сергей Бондарчук. Роста выше среднего, слегка располневшая фигура, мягкость в движениях; даже в рукопожатии, когда мы знакомились, я не отметил жесткости; большие, круглые, близко посаженные к переносице глаза смотрели на окружающих как бы с удивлением; уже тогда над широким лбом обозначились залысины; в его репликах остроумие, сдержанность в изложении мысли сочетались с поразительной точность и наблюдательностью...

Гостей было немного. Рядом с юбиляром сидел его брат Олег Борисович, с мягкими чертами лица и необыкновенным тембром голоса – один к одному, как у актера Василия Ливанова – с хрипотцой.

Помню, я играл «Чакону» И. С. Баха. Играл уверенно, разворачивая во времени это огромное (пятнадцать минут звучания) полотно, написанное в оригинале для скрипки соло, но мастерски переложенное для гитары испанским гитаристом Андресом Сеговией. Это исполнение «Чаконы» аукнется спустя много лет, в 2000 году, на концерте в Малом зале филармонии в честь моего шестидесятилетия. Тогда Писатель подарит мне четверостишие:

Без устали и страха

Попробуйте, как он,

Всю жизнь играть

Свою «Чакону»,

Как «Чакону» Баха,

И, даже ошибаясь,

Не солгать!

Валера Сандлер уехал жить в Америку в начале девяностых, а это была единственная «ниточка», связующая меня с Писателем. Казалось бы, на том вечере и должно было закончиться наше общение, но так только казалось...

Наступил 1996 год. Я только вернулся из Ростова-на-Дону, где успешно отыграл в филармонии концерт, провел мастер-класс для преподавателей гитары, которых собрали по этому случаю со всей области. Меня встречали в Ростове как Сеговию, я был доволен и счастлив. Запомнились фуршеты в мою честь и, особенно, ростовская копченая колбаса и «рыбец».

Когда вернулся, звонит Леонид Борисович и предлагает принять участие в съемке фильма об Афанасии Шубине. Снимать будет замечательный оператор Евгений Барышников, сценарий Дядюченко, а музыка моя. Надо сказать – лестное предложение. Тем более что в съемках будут участвовать ведущие альпинисты республики, с которыми я хорошо знаком: Женя Стрельцов, Леван Алибегашвили, Вячеслав Лях, Александр Еропунов и, что особенно приятно, Юлия Ивановна Шубина.

В назначенный день и час мы все явились в дом Шубиных. Дом, где я уже бывал несколько раз, – уютный, просторный, со множеством еще не проданных, к счастью, картин Афанасия, особенно любимой мной – «Озеро Мерц-бахера».

Съемки, которые даже не назовешь киносъемками, скорее, это фиксация на плане телекамеры «вечера дружеского общения». Когда все собрались, каждый высказался о своем восприятии творчества Шубина; потом я играл, потом спустились в подвал, где расположены уютная столовая и кухня. Разговоры, тосты, воспоминания о восхождениях, о Шубине, конечно же, песни...

Прошло десять лет, и вот теперь, собираясь писать воспоминания о Леониде Борисовиче, я просмотрел рабочие телематериалы (где-то полтора часа), подаренные мне Барышниковым. Смотрю все подряд: вот интервью со Стрельцовым, Алибегашвили. Начался мой импровизированный концерт. Женя снимает лица зрителей. Каждый слушает по-своему: кто-то, закрыв глаза, кто-то, не отрываясь, смотрит на мои руки, бегающие по грифу. Далеко в углу сидит Дядюченко, облокотившись на стоящий перед ним стул. Я играю «Не пробуждай воспоминанья» в обработке С. Орехова. Камера показывает крупным планом глаза Дядюченко, полные слез! И тут я впервые открываю для себя тонкость души Писателя, сентиментальность, способность чувствовать и глубоко переживать музыку.

И мне, спустя много лет, стала понятна его фраза, сказанная после «концерта» с легкой картавинкой – обычной, когда он волновался:

– Ну, нельзя же так изм-мываться, Леша.

Тогда я отшутился, так как не мог видеть его глаз, как это увидела телекамера, как это увидел умница Барышников. Не почувствовал в его фразе – как он взволнован...

Для меня 1999 год начался с «закономерной случайности». Володя Самохвалов, известный в республике альпинист и руководитель альплагерей «Ала-Арча» и «Алай», с которым мы были в приятельских отношениях, зная о существовании у меня 0,6 куба выдержанной тянь-шаньской ели – бесценного материала для скрипичных и гитарных мастеров, привел в конце марта ко мне домой несколько незнакомых гостей, с первого взгляда поразивших меня какой-то холеностью и изяществом в одежде и в манерах. Один из них, державшийся как-то необычно, холодно представился – Ермаков Евгений Иванович, президент фирмы «Витамакс», а это помощники – Инна Симонова и Наталья Гончарова.

– Хочу посмотреть, с вашего разрешения, ель, которую вы храните. До «президентства» я много лет занимался изготовлением гитар, да, собственно, и сейчас занимаюсь.

Я несколько растерялся от такого визита, от идеи посмотреть дерево. «Что смотреть, если я обещал подарить его Андрею Михайловичу Хомячкову, мастеру, который в 1980 году сделал мне лучшую в стране семиструнную гитару, на которой я и играю», – но промолчал. Спустились в мастерскую.

Посмотрели дерево. Попили чаю, поговорили о чем-то незначительном. Гости удалились, поблагодарив. А через день, уже «без свиты», Ермаков пришел в гости с Самохваловым и его супругой Эльвирой Маречек.

– Алексей Александрович, я бы хотел послушать вашу игру, – сразу, без подготовки начал он.

Я был в прекрасной «форме», много занимался на инструменте, заканчивал работу над первой в истории русской гитары пьесой для гитары и симфонического оркестра – «Рапсодия гор», но на всякий случай предложил:

– У меня много моих записей и соло, и с оркестром, может быть, послушаем их?

– Нет, хотелось бы живое исполнение! – мягко, но настойчиво возразил он...

Когда я сыграл несколько пьес, была небольшая пауза, и затем Ермаков, обращаясь к Самохвалову и Эльвире, голосом «президента» фирмы, в которой они, кстати, работали уже несколько лет, сказал:

– Я приглашаю Агибалова за счет фирмы приехать на 25-ю Академию, дать для участников Академии концерт и остаться в Москве на месяц-два, на столько, сколько понадобится для записи компакт-диска с русской гитарной музыкой, назовем его «Антология русской гитарной музыки», – и, обращаясь ко мне, спросил:

– Вы согласны принять мое предложение?

Я оторопел от такого предложения. Вот уж действительно – эзотерика. Случайность? Пожалуй, нет! Ведь если бы я не занимался ежедневно по три часа, вот уже более сорока лет, и сыграл Ермакову плохо, ковыряясь, он, искушенный в гитарной музыке (как выяснилось позже), не предложил бы мне концерт в Москве! Явно – моя игра ему понравилась! Как, впрочем, и моя выдержанная ель!..

Опуская подробности, скажу, что концерт мой в Москве прошел в теплом, уютном зале мест на триста, где кресла расположены амфитеатром, в правительственном пансионате «Снегири» в шестидесяти километрах от Москвы, в сосновном бору, где жили все триста участников

25-й Академии «Витамакса». Ермаков ушел слушать гитару на самый верхний, дальний ряд, и не единожды во время концерта я слышал его «Браво».

Потом двадцать дней я писал компакт-диск с замечательным звукорежиссером Виталием Ахрамеевым. Диск получился интересный. Для меня было новым – писать гитару на компьютере, а не на магнитную ленту, к которой я привык за тридцать лет записей на Кыргызском радио.

Я приехал домой уставший, но счастливый... Где-то через неделю после моего возвращения звонит Писатель.

– Леша, я хочу, чтобы ты написал музыку для моего нового фильма о художнике Игоре Чернове. Если ты согласен, я могу показать отснятый материал, времени у нас с тобой есть еще неделя.

Я заколебался. Это будет пятый фильм, где моя музыка «подкладывается» под изображение, да еще голос диктора; и от нее остаются «рожки и ножки». Так было и в фильмах Изи Герштейна, и в фильмах Жени Котлова, теперь вот фильмы Дядюченко.

Но эти мои сомнения я вслух не высказывал никому. Промолчал и в тот раз. Отказать Писателю я не мог. Правда, всего неделя времени, успею ли?

– Да, я согласен. Когда мы можем посмотреть материал?

– Завтра в десять утра. На телестудии «Ордо».

– Тогда до завтра. Посмотрим, а там будет видно, что я успею сделать. Пока?

– Пока!

На следующий день с утра мы посмотрели несмонтированный материал. Интересный материал! Удивляюсь – как Дядюченко ищет героев своих книг, фильмов. Это ведь не «звезды», не знаменитости. Это простые, скромные, порядочные люди: вот как этот неизвестный мне пока художник – Игорь Игнатьевич Чернов. Надо срочно писать музыку специально к этому фильму, неплохо бы использовать, кроме гитары, оркестр, но разве можно успеть все это в отведенный мне срок? Нет, это невозможно! А что если, мелькнула мысль, использовать виолончель, с ее трагическим порой тембром? Вспомнилось, что сказал о ней, о ее голосе А. М. Горький. Он как-то шел по Москве, по узкому переулку. Из окна второго этажа слышалась музыка, он остановился, стал слушать и, пораженный, заметил про себя: «Как будто кто-то большой и добрый поет закрытым ртом»...

Через неделю мы с Леонидом Борисовичем уже монтировали музыку с изображением. Я успел написать сюиту из трех частей «Черный квадрат», где одна из «прелюдий» – гитара-виолончель, одна – гитара-соло и одна – виолончель-соло. Кажется, получилось неплохо! Во всяком случае, сидевший рядом со мной за монтажным столиком Л.Б., глядя на экран с уже подложенной музыкой, удовлетворенно покряхтывал. От него ведь похвалы не дождешься!.. Отмонтировали. Геннадий Ковалев записал дикторский текст к фильму.

События разворачивались стремительно, и вскоре в гостиной «Ордо» – премьера фильма. Фильм назван несколько необычно – «Школа выживания», или «Маршрут № 67». Собралось много гостей. Знакомых и незнакомых: директор телекомпании Шамиль Джапаров – красивый, уверенный в себе молодой человек – окончил ВГИК, учился у Олега Даля; постаревшая, но все еще статная и величественная дама Калипа Кондучалова, долго «рулившая» всей культурой республики и сотворившая «Серебряный век» этой культуры в 60-70-е годы.

Я сел в кресло рядом с Игорем Черновым, с которым Писатель познакомил меня несколько минут назад. Оказывается, я его видел однажды у входа в музей ИЗО имени Айтиева. Он стоял и разговаривал с художниками. Чуть выше среднего роста, в черном до пят драповом пальто, делавшим его каким-то элегантным иностранцем. Он только приехал из Америки, где поработал как художник.

Сейчас, знакомясь с ним здесь, я увидел простое русское лицо, скорее не художника, как мы себе обычно представляем – в «бархатной блузе, с бородой, с гривой волос, как у Ференца Листа»; нет, передо мной стоял, скорее, – «сельский учитель», аккуратно одетый в голубую рубашку, какие продавал нам Китай, фирма «Дружба», серые выглаженные брюки, никакого высокомерия или превосходства, наоборот, даже какая-то неуловимая стеснительность...

Начался фильм, и там, где диктор заговорил о репрессированном отце Чернова, об оккупации Смоленщины немцами в 1941 году, где семья Черновых оказалась, Чернов, стыдясь себя, стал тихонько всхлипывать, и это его состояние передалось и мне, и всем окружающим. Фильм волновал, равнодушных не было. Потом состоялось обсуждение фильма, во время которого довольно много было сказано о таланте автора, о том, что фильм Дядюченко, как и все его произведения, потрясающе прост, в нем нет излишнего нагнетения драматизма, он затрагивает самые глубинные человеческие чувства. Герои Писателя напрочь лишены плакатности, они не для Доски почета, но именно их делами преображается мир.

* * *

10 сентября 1999 года. К моему дню рождения Дядюченко сделал подарок – огромную статью в газете «Слово Кыргызстана» под названием «Рапсодия гор». Это сюрприз для меня. Поражает, как точно, мастерски пишет он о музыке, как разбирается во всех ее нюансах. Это характерно для него: о ком бы он ни писал, будь то альпинисты, гидростроители, художники или археологи, он проникает не только в недра их души, но и профессии.

Так получилось, что «Рапсодия гор» впервые зазвучала во мне в Государственном музее изобразительных искусств, куда мы с женой в числе двадцати виднейших художников Евразийского субконтинента были приглашены для участия в Международной акции «Великий Шелковый путь – движение сквозь пространство и время». Вот уж не думал, что это мероприятие обернется столь значительным событием в моей музыкальной судьбе. Приведу небольшой отрывок из упомянутой статьи, чтобы показать, как Писатель увидел рождение «Рапсодии».

«Да, Алексей Александрович и его жена Кира Николаевна давно и всерьез занимаются дизайном поделочного камня. Они не раз экспонировали свои работы на различных выставках в художественных салонах, но дело не в этом. Агибалов сразу забыл, в каком качестве оказался на этой выставке. Тут все вдруг сошлось в одно…

И камерный оркестрик народных инструментов – кажется, это были ребята из «Камбаркана», чья музыка открыла и сопровождала акцию. И просветленные, завороженные лица посетителей, старательно вчитывающихся в таинственную символику поистине драгоценных экспонатов. И монохромные, прекрасные фотографии Саши Федорова, уже промерявшего чуть ли не весь Шелковый путь собственными ногами. И отрешенные взгляды собратьев по экспозиции, уже ушедшие в зыбкие контуры будущих замыслов и дорог. И все это было именно движением сквозь пространство и время. И это движение, обозначенное поначалу всего лишь напечатанным на пригласительным билете тезисом, вдруг обернулось отчетливо выраженным звучанием, торжественной музыкой архитектоники горных вершин, с грозным гулом горных рек, стремительно мчащихся по каменистым тропам табунов, с вторящим им наигрышем «Маш-ботоя», а то и вовсе безвестных даже ему самому кюю.

Стены зала словно раздвинулись, сменились рериховскими, чуйковскими пейзажами, а сам он словно вернулся к самым истокам своей жизни на кыргызской земле. Ведь он и оказался когда-то в Киргизии из-за гор. Из-за случайной встречи где-то в Сары-Булаке с кыргызским пацаном, в характере которого, как в капле росы, отразилась не только природа, но и музыкальная, поэтическая натура целого народа. Ему, Агибалову, довелось тогда видеть, как девятилетний оборвыш, распаляясь, входил в транс и начинал сказывать эпос, не зная, где споткнется, где остановится. Откуда это? Кто научил? Все это было необъяснимо, и это завораживало. И вот теперь, спустя треть века, он вдруг почувствовал себя этим живым ретранслятором невесть откуда взявшейся музыки, которая долго копилась, бродила и переплавлялась и, наконец, прорвалась, зазвучала в этом шумном зале, хотя пока только для него одного»…

Так глубоко, так выразительно передать то, что происходило в тот день со мною, мог только он, Писатель. И, уверен, никто иной. Полагаю, к такому же мнению пришел бы каждый из героев его многочисленных книг, очерков и статей, доведись им задуматься над этим.

5 октября 1999 года. Мой концерт в театре народного артиста СССР Арсена Умуралиева. В зале много друзей: Миша Дудников, Женя Котлов, Леонид Борисович Дядюченко, Никулины Юра и Валя, Злиха с Аликом, два американца, японец, которого привел на концерт Нурлан Джекшембаев.

Я раздавал автографы. Со мной играл Шамиль Нарбеков. Дядюченко попросил Сашу Федорова сфотографировать нас втроем. Поблагодарил за концерт. Особенно похвалил исполнение «Пряхи» М. Высотского.

18 ноября 1999 года. Презентация кинофильма «Школа выживания» в Доме кино. Я опоздал к началу показа фильма, пришел, когда в вестибюле шел фуршет. Дядюченко, как он ни упирался, был в центре всеобщего внимания и обожания. Чувствовалось, его не только ценят, но и любят товарищи по творчеству.

22 февраля 2000 года. Презентация «Рапсодии гор» для гитары с оркестром. Мы записали ее в декабре прошлого года с симфоническим оркестром Кыргызского радио и ТВ, дирижировал Джумакадыр Каниметов. До этого я не знал этого нового дирижера. Опыт общения с дирижерами у меня был, так как я играл с народными артистами СССР Калыем Молдобасановым, Асанханом Джумахматовым, с дирижерами Александром Георгиевым, Ильей Машкевичем. А теперь – новый для меня человек. Какой он дирижер? Будет ли взаимопонимание? Писали мы, естественно, в оркестровой студии, студии, надо сказать, великолепной по акустике. Огромный зал. С высокими стенами, с подиумом для хора. Я всегда испытывал благоговение, играя в этой студии с оркестром. Вот и сейчас, когда все расселись по местам и начали с чтения партитуры, голосов, я волновался. Это всегда испытание для композитора. Оркестр ведь может и не принять сочинения, если оно ему (оркестру) не понравится, если его не поймет и не оценит дирижер. Играть с оркестром намного труднее, чем играть соло.

Оркестр не прощает непрофессионализма, неуверенности, беспомощности солиста. Не уверен? Зачем пришел?! А тут еще одно обстоятельство, затрудняющее исполнение «концертов» для гитары с оркестром – это слабый звук гитары.

Я помню, когда в феврале 1995 года на сцене театра оперы и балета имени Малдыбаева мной и оркестром театра был исполнен «Концерт» Фернандо Карулли (1770-1841), уже на фуршете Калый Молдобасанов, дирижировавший оркестром, подошел ко мне и сказал:

– Ничего более трудного в своей жизни я не исполнял. Гитару едва слышно, боишься промазать, потерять солиста, не вовремя ответить! Но я благодарен вам, Алексей, за прекрасную гитарную музыку! – и мы с удовольствием пожали друг другу руки...

Когда оркестр один-единственный раз прочел с листа мою «Рапсодию», Каниметов, обращаясь ко мне, говорит:

– Мы готовы писать. Все ясно, никаких замечаний у меня нет.

Я, едва сдерживаясь, чтобы не прочесть лекцию о том, что так сразу не пишут, что в оркестре много нестыковок, что надо посмотреть темпы – местами ускорить, местами замедлить, где-то вообще остановиться, что мы еще толком не поиграли с гитарой, а она не может, не должна «кричать», стараясь перекричать оркестр – это все равно бесполезно, что правильнее оркестру где-то «пошептать», не мешая гитаре сказать ее партию…

Но я промолчал, подавленно кивнул, согласившись писать.

Владимир Михайлович Бобков, который нас записывал сегодня и который писал меня с оркестром в далеком 1978 году, когда я впервые в двухсотлетней истории русской гитары исполнил два «Концерта» Антонио Вивальди (1678-1741), так вот он из аппаратной, отделенной от нас огромным застекленным окном, по громкой связи объявил:

– Оркестр, тишина. Приготовились. Алексей Агибалов, «Рапсодия гор». Дубль один, начали.

Я, взволнованный премьерой, возможностью услышать в реальности свое новое сочинение, играл нервно, эмоционально, порой слишком эмоционально, что отражалось на качестве звука. Вот экспозиция, вот разработка, вот моя каденция, я играю один и «слышу» кожей, что оркестр слушает с интересом; вот реприза и кода... Все. Дубль записан...

Я ждал, что дирижер, концертмейстеры групп и я пойдем слушать дубль в аппаратную, что после этого мы сядем писать новый дубль, сделав выводы и для оркестра и для солиста, да и для звукорежиссера, но вместо этого Джумакадыр, обращаясь к оркестру и ко мне, говорит:

– Всем спасибо, все свободны.

Оторопев, я подошел к Каниметову и, пытаясь сдерживаться, стал говорить ему, что неплохо бы записать еще дубль. Он выразительно посмотрел на меня и раздраженно сказал:

– Вы что? Не доверяете мне? Вы не доверяете оркестру?

Я не стал объясняться, подумал про себя: «Благодари судьбу, что у тебя есть дубль нового сочинения. А это большой вклад в дело создания нового репертуара для русской гитары». Я заставил себя расслабиться, улыбнуться, как положено после исполнения концертов, поблагодарил его, а потом подошел к Мунарбеку Атагельдиеву, концертмейстеру оркестра, и пожал ему руку. Вот уж он точно знал, что так писать нельзя: несколько лет назад мы блестяще исполнили и записали «Адажио» из «Концерта Аранхуэс» Хоакино Родриго с этим же составом оркестра. Тогда дирижер Илья Машкевич целую неделю репетировал его с оркестром сначала без меня, потом три смены со мной, и только после этого, убедившись, что все готово, дал «добро» на запись. Поэтому она и получилась на европейском уровне.

Муна, пожимая мне руку, ободрил:

– Не огорчайся, как-нибудь потом запишем еще дубль. Но ты молодец – так разработать по-европейски кыргызскую тему! Где ты ее взял? Я что-то не припомню такую…

И вот презентация «Рапсодии гор». Лучшего места, чем аппаратная большой оркестровой студии, не придумать. Большая комната, разделенная со студией огромным окном с двойными стеклами, посередине – пульт с множеством кнопок, переключателей, микшеров, светящийся зеленым приятным светом экран, на котором во время записи визуально можно контролировать громкость всех установленных в студии микрофонов, с пульта же – дистанционное управление работой магнитофонов… Стул перед пультом – как «королевский трон», на котором сидит Владимир Михайлович Бобков – «король музыки». Мы с ним одного года, но я всегда побаивался его строгой сдержанности. Этот красивый, ухоженный мужчина, с аккуратно подстриженными усами, неизменно в очках; я тоже ношу очки, но такой красивой оправы, как у него, я никогда не видел в магазинах «Оптика». Нос – как у древнегреческих мраморных богов – правильный, красивый. С ним не разговоришься. Даже когда он хвалил меня за исполнение концертов Вивальди, то делал это весьма сдержанно...

Народа немного, но это все люди, причастные к событию: Мунарбек Атагельдиев (концертмейстер скрипок), Асанхан Джумахматов (дирижер, народный артист СССР), Дарика Джалгасынова (певица, народная артистка республики), Лев Касьянов (концертмейстер виолончелей), Вячеслав Алябьев (концертмейстер альтов), Леонид Дядюченко (писатель), Геннадий Набиулин (директор оркестра и изумительный исполнитель, именно он играет в «Адажио» Х. Родриго на английском рожке), Диляра Пивоварова (музыкальный редактор) и несколько музыкантов оркестра... Каниметова, к сожалению, не было...

Прослушали фонограмму, она звучит четырнадцать минут, раздались аплодисменты, все дружно стали жать мне руку, обнимать, а я – руку Владимира Михайловича... Все что-то одновременно говорили, как-то возбужденно, радостно, затем перешли в соседнюю комнату, где на большом письменном столе была приготовлена скромная закуска к тому, чтобы выпить по стопке за рождение новой музыки. Презентация тем и хороша, что, прослушав музыку, каждый из присутствующих имеет возможность высказаться. В тот раз Писатель отмолчался, говорили другие; у него была своя точка зрения на «Рапсодию», но он, как обычно, не торопился ее высказывать. И потому его мнение, для меня особенно ценное, отличалось взвешенностью и безупречной ясностью формулировок.

Запомнилось тогда выступление А. Джумахматова.

– Очень сложная пьеса, почти симфония на кыргызскую тему, Агибалов показал свою грамотность, видно, что он хорошо знает гармонию, секвенции, кыргызский колорит, но... Такая сложная музыка нашему народу абсолютно непонятна, а значит, и не нужна! – вынес он приговор.

После его выступления я огорчился, спорить с ним не стал из благодарности: ведь именно он позволил играть с его оркестром, но про себя подумал – не правы вы, многоуважаемый Асанхан Джумахматович, ведь, по вашей логике, и симфонический оркестр не нужен, как не нужны оперы, балеты, симфонии…

Успокоил меня Мунарбек, умница, тонкий музыкант. Он отвел меня в сторону и сказал, что так для гитары с оркестром не напишет ни один кыргызский композитор, да, пожалуй, никто и в среднеазиатском регионе. «А академика ты не слушай, – с улыбкой добавил он, – Асанхан просто слегка не в духе».

17 марта 2000 года. Собрались дома у Юлии Ивановны Шубиной по поводу выхода книги стихов Дядюченко «Первый микрофон». Человек двадцать, все друг друга знают, это, в основном, компания Людмилы Бурдиной, группа «рерихнувшихся» (то есть тех, кто изучает творчество Николая Рериха). Сначала беседовали. Леонид Борисович отвечал на вопросы (минут сорок). Прозаик высочайшего уровня, он и среди поэтов республики был на первых ролях. Многие его лирические стихи мы знали наизусть. Он чужд был политической конъюнктуры, да и конъюнктуры вообще. И это касалось не только поэзии, но и прозы. Он исследовал человеческие души во времени, но времени отстоявшемся, а не взбаламученном. Поэтому его произведениям не грозит опустившийся занавес, они всегда читались и читаются с интересом.

И надо ж было так его «достать» перестроечно-рыночным реалиям, чтобы он откликнулся на злобу дня иронической сатирой, следуя традициям русской частушки, куплетов сатириконов-пересмешников и студенческих капустников. Достаточно несколько четверостиший, и читатель почувствует дух книги.

Утро красит нежным цветом

Стены древнего Кремля,

Я шагаю с комприветом

И с наличкой в два рубля…

У кого растут года,

У кого – седалища.

Вышли снова в господа

Бывшие товарищи.

Ах, попутай их нечистый!

Еники да беники.

Были сплошь все коммунисты,

Стали сплошь священники.

Вот пекутся о народе,

Все толкуют про народ.

А народ с утра в походе:

Серп и молот продает…

Для него эта книга, написанная в такой вот ернической, озорной манере, не была, конечно, событием. При его обстоятельности, глубине постижения мира, она являлась как бы ручейком, впадавшим в многоводную реку его творчества, и подчеркивала скорее не величину, а многообразие таланта Писателя. Об этом, кстати, и говорили друзья в тот вечер, вспоминая в подтверждение и другие книги Леонида Борисовича. Он слушал как-то отстраненно, словно погруженный в далекие мысли, и только легкая улыбка блуждала по его лицу.

10 апреля 2000 года. Ходил в Радиокомитет, помогал Наталье Сундуковой (звукооператор) монтировать радиопередачу для «Музыкального калейдоскопа», монтировал текст Л. Б. Дядюченко, им же прочтенный, и мою «Рапсодию гор». В эфир пойдет 16.10.2000, даст Бог! Впервые!

Вот тут-то Писатель и высказался о «Рапсодии». Говорил с трудом, сильно заикаясь (от волнения), но говорил очень тепло, даже романтизировано, о том, что эта музыка будит воспоминания о горах, ледниках, камнепадах, лавинах и т.д.

6 июня 2000 года. На телестудии «Ордо» смонтировали фильм «Заложник». Сценарий и режессура Л. Дядюченко, оператор Е. Барышников, композитор А. Агибалов. Фильм смонтирован из талантливых стихов В. Шаповалова об исходе русских из Киргизии. Текст мастерски читает Коля Марусич. Фильм, от которого болит сердце, и нет ответа на вопрос: почему же четыреста тысяч русских покинули в спешке Киргизию, если она – «наш общий дом», как бесконечно часто говорил Акаев.

Увы, этот фильм, призванный обеспокоить властьпредержащих, заставить задуматься различные слои населения многонационального Кыргызстана, массовый зритель так и не увидел. «Заложник» так и не дошел до него. Поэт, поначалу с радостью согласившийся, что его стихи сыграют роль колокола, помогут резко обозначить проблему, в последний момент отошел со своими стихами в сторону. Дескать, преждевременно и все такое прочее… Леонид Борисович очень переживал. Слишком много сил души и сердца он вложил в этот фильм, слишком глубоко проникся темой исхода русских из любимой им страны. «Рушится та атмосфера, тот уклад жизни, при котором моя Киргизия процветала, из нее постепенно уходит дух братства, единения. А мои коллеги занимают страусиную политику, – с горечью говорил он. – Нет, я решительно отказываюсь это понимать»… Сам он никогда не боялся открыто говорить обо всем, что его волновало, чем бы при этом не приходилось ему рисковать.

5 сентября 2000 года. Малый зал Кыргосфилармонии. Юбилейный концерт к моему шестидесятилетию. В организации концерта очень помогла Наталья Корн. Зал на триста мест – аншлаг. У каждого зрителя шикарный пригласительный билет с программой концерта, а программа очень серьезная: Морено-Торроба – шесть пьес из цикла «Замки Испании», М. Мусоргский «Два еврея» из «Картинок с выставки», М. Высотский «Ах ты, матушка, голова болит» и мое сочинение «Ничто в полюшке». Ансамбли: А. Агибалов «Канцонетта», гитара-флейта (блестяще играла Эльнура Шукурова), «Черный квадрат», виолончель – Шамиль Нарбеков.

«Концерт» Ф.Карулли для гитары с оркестром.

«Рапсодия гор» для гитары с оркестром (премьера).

«Рапсодия» прозвучала замечательно! Асанхан Джумахматов, дирижировавший оркестром филармонии, все сделал превосходно (а ведь это его первое исполнение этой партитуры). Тонкий дирижер, музыкант. Было телевидение, несколько телекомпаний. По окончании концерта с поздравлениями от Российского посольства выступил Юрий Петрович Шаповалов (от имени посла Г. А. Рудова), он поздравил меня и вручил адресную папку. Море цветов. Всю неделю моя квартира благоухала и была похожа на магазин «Цветы».

12.9.2000 года. Двенадцать часов дня. На небе ни облачка, довольно тепло, но не жарко, все-таки – сентябрь! У «Южных ворот» города, сразу за перекрестком, выкрашенный в оранжевый цвет, который выделяет эту машину из всех машин, время от времени проезжающих мимо, – стоит трехосный «Урал», специально переоборудованный для перевозки людей в горы. Эта машина ждет меня и моих друзей, которых я пригласил на званый обед в честь моего шестидесятилетия, пригласил на горнолыжную базу «Кашка-Су».

Подхожу к машине, дверь просторной кабины открыта, рядом стоит крупный, широколицый мужчина – Юрий Иванович, водитель этой базы. Мы с ним знакомы. В феврале я со старшим сыном Андреем поднимался к ним на этой машине дать маленький концерт для персонала, покататься на лыжах, пожить пару дней в теплом уютном номере.

– Здравствуйте, Юрий Иванович!

– Здравствуйте, Алексей! Ваши друзья уже в машине, можем ехать!

– Хорошо. Пойду, поздороваюсь!

Иду к открытой двери салона, слышна характерная для большой компании многоголосица. Поднимаюсь на ступеньку, заглядываю в салон. Ближе к двери сидит Юлия Ивановна, рядом с ней Диляра Пивоварова, в глубине вижу Писателя в его любимой серой кепке, рядом Иван Евтушенко – поэт «черно-белой» фотографии, много лет отдавший горам в поисках сюжетов... Ладно, разгляжу всех потом. Чтобы не толкаться по салону среди кресел, здороваюсь с порога со всеми разом. В ответ хор шуточек, прибауточек. Голос Писателя:

– Скажите, а эта машина действительно едет в горы?

Все смеются. Я замечаю, что нет еще Шамиля Нарбекова и Юры Кузнецова.

– Подождем минут десять, должны подойти Шамиль и Юра, – отвечаю я, довольный тем, что все идет хорошо, по намеченному плану.

Проходит десять минут. Никого нет, но в последний момент, когда я готов был сесть в кабину к водителю, вижу, как через перекресток бежит взмыленный Юра Кузнецов. Подбегает, обнимает и торопливо оправдывается:

– Привет, Леша! Пока машину поставил в гараж, пока переоделся. Вот, едва успел. Молодцы, что подождали.

Он садится в салон, я – к Юрию Ивановичу в кабину. Вперед, в горы...

Дорога накатывается на нас, как будто много раз просмотренный видовой фильм: вот широкая аллея, засаженная по обочине березами, арчой и соснами, которые сильно подросли за эти тридцать лет, село Орто-Сай, по краю которого трасса уходит на запад и снова на юг, к горам. Длинный подъем на Чон-Арыкский взлобок, с которого – панорама гор во всю ширину и высоту хребта от Ала-Арчинского ущелья до Аламединского, а если приглядеться, и до Иссык-Атинского. Весь хребет еще в слегка побуревшей зелени и только вершины ослепительно белы. Даже на Комсомольце не растаяло снежно-ледовое полотенце, хотя Пионер – без снега, черный и мрачный. После Орто-Алыша, на время вернувшего тебя к домам, людям, снова жадно вглядываешься в панораму гор: теперь уже хорошо различимое ущелье Ала-Арча, ледник Адыгине, пик Лысенко белой «лопатой» торчащий у края ледника. Постепенно мысли о городе, о городских заботах и проблемах вытесняются из сознания, и удовольствие от увиденной панорамы заполняет всего тебя без остатка.

Перед плотиной дорога переходит с асфальта на правый берег реки, на грунтовую дорогу, абсолютно бесхозную, всю в колдобинах, камнях, торчащих, как зубы, из земли. На одном из таких «зубов» Юра Кузнецов пробил как-то картер своего старого «Москвича», когда мы ехали на родную горнолыжную базу «Оруу-Сай» на сборы горнолыжных судей. Юра, или более полно – Юрий Борисович, а точнее, как зовем его мы, друзья, ЮрБор, «составляет мне партию» не только на заснеженных склонах, но и на концертах. Мой успех в Екатеринбурге, в зале филармонии (когда-то – зале Дворянского собрания) в октябре 1996 года во многом был обеспечен его мастерством концертмейстера. Мы играли дуэтом несколько сочинений: «Дивертисмент» К. М. Вебера (гитара-фортепиано), «Концерт» в трех частях А. Вивальди (гитара-клавесин) и (снова гитара-фортепиано) «Анданте с вариациями» Л. В. Бетховена.

Другой бы расстроился, запаниковал в истории с пробитым картером, а Юра сходил к реке, нашел нужного диаметра сухую ветку, отрезал от нее кусок сантиметров десять, заострил его и забил эту «пробку» в отверстие. Так и доехали до базы... «Уралу», на котором ехали мы теперь, эти ухабы нипочем, он, мягко переваливаясь с боку на бок, уверенно ползет вперед. Мы едем молча. Справа по ходу – развалины кошар. Как после бомбежки. Издержки перестройки, или, как метко сказал Александр Зиновьев, «катастройки»!

Я искоса разглядываю водителя. У него сильные, натруженные руки, спокойное, с чувством собственного достоинства русское лицо, лицо человека, повидавшего много дорог, в том числе и горных… А горные дороги – это особенные дороги. Вон ведь сколько водителей, не «выдержав экзамен» на серпантинах перевала Тюя-Ашу, заплатили жизнью за ошибку. Я вспомнил разбитые машины вдоль серпантинов и рассказы бывалых шоферов, ездивших по этим серпантинам...

Даже сдержанность и немногословие Юрия Ивановича вызывали симпатию к нему. Вдруг он заговорил:

– Скоро придется уйти с этой работы! – и после небольшой паузы продолжил. – Какая-то странная болезнь. Что-то делаю дома, и вдруг глаза застилает пелена, почти ничего не вижу. А на этих подъемах и спусках, не приведи Господи! – случись такое... Я ведь людей вожу. Хотя столько я здесь поездил, что любой изгиб дороги, любой спуск или подъем как свои пять пальцев знаю. Да и восстанавливать разрушенные селями участки дороги приходилось. Но…

Я почувствовал, что ему, как «Ионычу» из рассказа А. П.Чехова, захотелось рассказать об этой надвигающейся болезни.

– А что говорят врачи? – спросил я.

– Они говорят: старая травма головы, было сильное сотрясение мозга, а это – как следствие.

Машина взобралась на короткий, но крутой подъем возле последней кошары. Вот справа – склоны горнолыжной базы «Политехник», хорошо видно выкошенную от кустов трассу. Дорогу, по которой мы едем, я когда-то промерил ногами не один раз. Это были годы, когда Вальдемар Трилевский с группой единомышленников начал строить первую в Киргизии бугельную канатную дорогу и первый бетонный дом, где мы ночевали поначалу с субботы на воскресенье. Я носил, в первый год, в рюкзаке своего младшего сына вверх на базу. Правда, спускались мы обычно по короткой тропе, которая выходила к Дому отдыха в Воронцовке. Прекрасные были годы. У нас еще была Родина СССР, а то, что мы делали, мы делали не для того, чтобы заработать доллары, а для того, чтобы просто кататься на лыжах с семьями. Это строительство длилось почти двадцать лет. Столько же лет мы регулярно зимой приезжали сюда кататься. То было счастливое время. Теперь база приватизирована. Мы теперь – чужаки!

Машина поползла на малой скорости по серпантинам километровой не очень спланированной дороги, местами крутой и узкой. Вот еще один серпантин, и мы въехали на ровную, довольно большую площадку для машин. Юрий Иванович заглушил двигатель. Я взглянул на часы, они показывали половину второго.

– Насчет времени возвращения не беспокойтесь, отдыхайте столько, сколько хотите. Я не спешу и отвезу вас в город в любое время, – с доброжелательной улыбкой сказал водитель.

Все высыпали из машины на воздух. Здесь высота – тысяча восемьсот метров. Воздух! Какой замечательный воздух! Еще чувствуется легкий аромат трав, хоть увядающих и пожелтевших, но укрывающих, как подстриженный газон, мягкие холмы, уходящие до гребня. Слабый ветерок доносит сюда, к базе, к красивым и уютно расположенным домам запах арчи, которая обрамляет выкошенную горнолыжную трассу. Арчи так много, что это уже маленькие рощицы, а вдали на склонах, за «кумысной поляной» (так кыргызы называли большой пологий травянистый склон), настоящий лес из арчи. Какое удовольствие набирать полные легкие этого «вкусного» воздуха. И я заметил, как все, кто приехал, делают это изумленно и восторженно! Воздух, голубое небо, красивая панорама. Подошел Леонид Борисович.

– Господин Агибалов, а вы, оказывается, большой оригинал – отпраздновать день рождения в таком роскошном «банкетном зале», как эти склоны, с декорациями из пиков Комсомолец и Пионер. Я поздравляю вас с таким выбором и днем рождения!

Хоть он и подтрунивал, я уловил в голосе едва скрываемую радость. Радость от всего, что нас окружало. Этого горного воздуха у него когда-то было много, как у всех тех, кто занимался альпинизмом, работал в геологических партиях. Казалось, что это будет всегда, но в силу разных обстоятельств и горы с годами стали как бы медленно удаляться от тебя и становиться все менее доступными. Только и остается, что смотреть из города на вершины, как на прошедшую юность, которую не повторить.

К нам подошел Виктор Глущенко, директор и архитектор базы, и, пожав мне руку, спросил:

– Приехали? Все нормально? Леша, я поздравляю тебя! И в качестве моего подарка предлагаю тебе и твоим друзьям подняться на канатке наверх, чтобы посмотреть панораму. Как? Согласны?

– Спасибо, Витя. Не ожидал такого сюрприза! Конечно, с удовольствием!

Километровая кресельная канатная дорога, единственная в республике, была украшением этой базы и «магнитом», притягивавшем сюда зимой и наших, и «ненаших» горнолыжников, сноубордистов. Сейчас, осенью, она включается изредка, только по просьбе какого-нибудь «крутого» «нового русского» или «нового кыргыза», изредка для семинаристов всяких фирм, заезжающих сюда на базу сразу на неделю и оплачивающих услуги, в том числе и прогулки на канатке.

Вот она – начинается в пятидесяти метрах от нас. Красивая, современного вида застекленная станция посадки с турникетом, дальше – выкрашенные в голубой цвет опоры, на троссе – кресла самых разных цветов: яркие красные, синие, зеленые, оранжевые, белые – висят сейчас неподвижной праздничной гирляндой, уходящей на самый гребень, на высоту 2 350 метров. Красиво!

Я, обращаясь ко всем громко, как «массовик-затейник», почти прокричал:

– Есть предложение подняться на канатке наверх. Если согласны, пошли на посадку.

Все дружненько стали подниматься по ступенькам с перильцами. «Как все-таки аккуратно все сделано, какой дизайн во всем», – думалось мне. Справа, выше посадочной станции, три красивых, как в Альпах, двухэтажных дома, к ним проложена аккуратная дорожка из тротуарной плитки, березки «стайками» вокруг домов. В феврале я с сыном Андреем жил в одном из них.

Канатка загудела. Стали садиться в кресла. Помогал это делать высокий красивый парень Женя, я кивнул ему, улыбаясь. Он улыбнулся в ответ. Сел, еду, со мной спортивная сумка, в ней несколько бутылок шампанского, колбаса, сыр, хлеб. Знаю, что там, наверху, есть столик для гостей базы, и им часто пользуются, ведь на таком «вкусном» воздухе хочется есть намного сильнее, чем в «бетонных бункерах» городских микрорайонов.

Справа и слева плывут травянистые склоны арчовника, местами – стелящийся можжевельник. Вот и гребень, где подъем заканчивается, и нужно вовремя сойти с кресла. Встречает еще один знакомый – Юрий Андреевич, он уже немолод, был в феврале на моем концерте здесь, на базе, снял концерт на видео. Выхожу из кресла, подхожу к нему, здороваюсь, оглядевшись, говорю ему:

– Как я вам завидую. Работать в окружении такой красоты, чистого воздуха, родниковой воды.

Он кивает в знак согласия, и идет, чтобы помочь женщинам выйти на ходу из кресел.

Вот, наконец, поднялись все. Я веду их к столику с лавками вокруг, разгружаю сумку. На помощь подошла Юлия Ивановна Шубина.

– Лешенька, давай помогу. Какая ты умница, устроить нам всем такой праздник!

Я охотно отдаю ей складной нож, которым она начинает аккуратными ломтиками резать хлеб, колбасу, сыр. Чувствуется, режет художник. Я смотрю на ее натруженные руки, на слегка поблекшее, но не утратившее привлекательности лицо. Ведь когда-то она вела от Аксайского водопада на стоянку Рацека отряд альпинистов, в котором был и я. Я слышал, с каким благоговением говорили за ее спиной молодые горовосходители:

– Это Шубина, мастер спорта, жена того самого Афанасия Шубина, художника и альпиниста...

Мое отношение к ней за эти годы ничуть не изменилось, осталось то же преклонение...

А тем временем все разбрелись по гребням, любуются новой панорамой. Комсомолец весь, от основания до вершины, как на ладони, левее – черно-фиолетовый «жандарм», между ними натечный лед, без кошек не пройти. Речка белой нитью тянется от бугристых морен вниз, спускается между холмами, густо заросшими арчой, шиповником, кустами и травами. Вон – поляна, где я люблю провести два-три дня в палатке, с выходом к Комсомольцу.

Наглядевшись, все собираются вокруг стола, понимая, что пора поздравить юбиляра. Шампанское открывает Писатель, он, как дирижер оркестра, наливает всем в пластиковые стаканы шипящий и искрящийся пузырьками напиток и, когда все разобрали стаканы, говорит:

– Давайте поздравим юбиляра в столь необычной обстановке и пожелаем ему и всем нам повторить, лет эдак через десять, подобное мероприятие.

Все улыбаются, символически чокаются незвенящими стаканами, пьют.

Дядюченко, обращаясь ко мне, продолжает, сохраняя шутливый тон:

– Господин Агибалов! Я так понимаю, это «интродукция» к основному действию, и я пока не смею вручить вам свой презент, полагая, что смогу это сделать чуть позже, за обедом, – и улыбается. – Мне хорошо известен ваш размах, уверен, одноактным мероприятием мы не ограничимся.

Канатка включена, едем вниз. Я еду последним, еще раз оглядывая горизонт: вон там, внизу, город, такой же далекий, как из иллюминатора самолета. Доехав, благодарю Женю за удовольствие. Идем в кафе, столовую, ресторанчик, его можно назвать как угодно. Он в подвале, если считать первым этажом большой, великолепно отделанный зал для семинаров и длинную, обшитую деревом мансарду-балкон, с которой хорошо смотреть на трассу, где спускаются лыжники зимой. Винтовая лестница, ведущая вниз – опять отличный, продуманный дизайн. Виктор Глущенко имеет диплом политехнического института, и именно он придумал все эти лестницы и эти дома с туалетами и умывальниками на первом этаже, облицованными кафелем. Он директор базы, и мы с ним знакомы давно. Он нравится мне и своим видом, аккуратностью, и вкусом в одежде, нравится немногословностью и сдержанностью. Его жена Светлана, миловидная женщина, – его противоположность: говорит много, пространно, с увлечением. Нельзя не отметить поистине огромный вклад в создание и развитие базы, во все, чем она живет, чем притягивает к себе массу людей, Геннадия Касиева – великолепного организатора, строителя, друга и партнера Виктора Глущенко. Их связь на горнолыжной «стезе» продолжается уже более трех десятилетий.

Налево и направо от лестницы – два небольших уютных зала с длинными столами и лавками из золотистой сосны. Зал направо – с камином. Я играл здесь как-то группе немцев, откатавших смену на наших ледниках с помощью вертолета, который их забрасывал наверх, а потом ждал внизу на леднике, пока группа спустится.

В зале направо столы сдвинуты, образуя один большой стол, он застелен красивыми свежими скатертями, накрыт и ждет гостей. Проходим, рассаживаемся, кому где нравится, но Писатель молча, вежливым жестом предлагает мне сесть во главе стола, где вместо лавки стоит стул. Сажусь. Мне, как и всем гостям, все это неожиданно и приятно, не знаю, что делать дальше.

На столе достаточно спиртного – водка и вино, а также салаты, закуски, все красиво и выглядит аппетитно. Но ЮрБор, таинственно улыбаясь, начинает доставать из-под стола, из портфеля, небольшие, плоские коньячные бутылочки, заполненные, как я знаю, его фирменной «ЮрБоровкой». Мы с ним ровесники. С юности знаем друг друга еще с Чимчана, что в девяноста километрах от Ташкента, где мы начинали учиться кататься на горных лыжах. Он выше меня, худощав, светловолос, ничуть не полысел, в отличие от меня. Его «экстерьер» и сейчас привлекает женщин. Остряк, балагур, всегда в центре компаний.

Он долго работает заведующим кафедрой консерватории, профессор, много гастролировавший с народным артистом СССР Булатом Минжилкиевым, знает застолье, что и где сказать, непременно ввернет анекдот; он-то и разряжает обстановку, открывая вечер.

– Друзья мои! Мне очень приятно, и я думаю, что и вам всем приятно, что нашелся повод собраться нам вместе. «Повод» сидит, как мы видим, во главе стола и молчит. Давайте выпьем за «повод» и пожелаем ему, как положено в таких случаях, здоровья! – и начинает предлагать соседям по столу пригубить из своих бутылочек.

Все. Напряжение испарилось! Все стали накладывать по тарелкам салаты, которых было изобилие (ведь сентябрь на дворе), мужчины налили дамам и себе по рюмкам, кто чего хотел, все разом неожиданно встали, встал и я, смущенный этим вставанием, все выпили. Я пил сок, потому что стоит мне выпить хотя бы сто граммов водки, у меня потом раскалывается голова от боли.

А ЮрБор уже рассказывает анекдот Диляре Пивоваровой, сидящей с ним рядом. С Дилей нас связывает дружба уже около сорока лет, она – музыкальный редактор Кыргызского радио. Дядюченко что-то рассказывает Вячеславу Ляху, крепкому, как медведь, не один десяток лет работавшему начальником КСП альплагеря «Ала-Арча».

Леонид Борисович встает, идет в угол зала, берет из пакета какой-то сверток, разворачивает его и, обращаясь ко всем, говорит:

– Целые сутки мы с внуком Сережей и внучкой Машей работали, не покладая рук и ног, и родили вот этот «шедевр», – и он развернул огромный лист ватмана, как оказалось, стенгазету, с какими-то текстами и фотографиями. В левом углу я заметил приклеенный пригласительный билет в Кыргосфилармонию на мой концерт, прошедший 5 сентября. – Я не смею утомлять почтеннейшую публику чтением всей газеты, но кое-что я, с вашего позволения, прочту, – перевел он дух и стал читать:

Во дворе, где каждый вечер не играла радиола,

Где пары не фокстротили пыля,

Вся Кашгарка уважала очень Леньку Пузырева,

Присвоив ему званье Короля.

Был Король, как Король, он, гитарою владея,

Всю Кашгарку в полон обратил

И не зная сам того, пацаненка Алексея

Он к гитарной струне приструнил.

Что теперь говорить, был тот пажем иль не пажем,

Но послушав игру Короля,

Алексей бежал домой, чтобы все его пассажи

Повторить, ничего не повторя.

И не знал тот Король, что в его надежной свите,

В самом-самом надежном из пажей

Зрел тот заговор, который низвергал, уж извините,

Даже самых святых королей.

Отбренчали года, кому много, кому мало,

Ведь у каждого по жизни своя роль.

Вы сыграйте нам свое, о маэстро Агибалов,

Коль уж вам не по душе словцо «Король».

Прочитав стихотворение, он подошел ко мне и вручил стенгазету под аплодисменты.

«Вот как аукнулся мой рассказ Писателю о моем детстве и юности в трущобном квартале (или по-узбекски «махалле») Ташкента, который назывался «Кашгарка». Вот как он изумительно перефразировал известную песню Булата Окуджавы, ввернув туда кумира и моего, и всей махалли – Леньку Пузырева. Я встретил Леонида Максимовича Пузырева в Ташкенте спустя сорок лет, оказалось, он долго плавал по южным морям капитаном дальнего плавания, но самое поразительное – у него цела та самая гитара, что покорила мое детское воображение и чудесным образом повлияла на мою жизнь. Он спел мне несколько песен из того далекого времени, тем же надтреснутым и таким родным голосом. Помню, он нисколько не удивился тому, что я гастролирую по Союзу, записал несколько пластинок. Я остался для него «пажем», как метко заметил Писатель!..

Эта газета до сих пор висит в моем кабинете, рядом с афишами и фотографиями разных лет...

Вечер продолжался. Я помню теплые слова поздравления Юлии Ивановны, Вячеслава Ляха, выступление со шваброй, надо понимать, изображающей «комуз», Ивана Евтушенко, он спел с «узбекско-грузинским акцентом» басню Крылова «Ворона и лисица».

Было подано изумительное горячее и ароматное мясное блюдо, тосты, тосты, тосты. Юра Кузнецов ушел к стоящему в углу зала пианино. Вокруг него собралась «стайка» поющих. Они пели песни советских лет: и «Я люблю тебя жизнь», и «С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки», и, конечно же, Писатель спел сначала соло, а потом, поддерживаемый хором, «Виноградную косточку в теплую землю зарою» Булата Окуджавы. Потом пили чай с огромным тортом.

Я, понимая, что нам еще надо спуститься в город по трудной горной дороге, что надо не злоупотреблять гостеприимством хозяев базы и терпением Юрия Ивановича, вышел из зала наверх, на воздух. Стемнело. Довольно прохладно. Надо надеть свитер, благо я прихватил его, да и гостям советовал взять с собой свитера или куртки. От Комсомольца дул легкий, но настоянный на снегу и ледниках горный бриз – явный признак хорошей погоды. Следом за мной пошли наверх остальные гости. Нурлан Джекшембаев – когда-то мой ученик, поехавший в Москву к Иванову-Крамскому в класс гитары, вынес наружу огромный арбуз, который предлагался на десерт, но который мы уже не смогли осилить после столь роскошного обеда-ужина.

– Алексей Александрович, – возьмите арбуз домой, угостите своих близких, – сказал он.

Я взял у него тяжеленный арбуз и, не зная, что с ним делать, вдруг неожиданно для себя протянул Юрию Ивановичу, стоявшему возле машины и гревшему двигатель.

– Вы не обидетесь, если я подарю вам арбуз от всех нас? — как-то не очень уверенно спросил я его.

Он посмотрел на арбуз, потом на меня.

– Да как-то неловко мне, но, чтобы не обидеть, возьму, пожалуй. – И он взял у меня арбуз и закатил его под сидение в кабине.

Все собрались, зябко поеживаясь, кто надел свитер, кто куртку, пошли в салон машины. Я сел к Юрию Ивановичу, держа в руках драгоценную стенгазету. Город внизу светился огнями, как новогодняя елка, красиво и отстраненно. Праздничный день заканчивался. Надо возвращаться в «цивилизацию», в город со всеми его заботами и проблемами. Я был доволен и счастлив.

«Первый тайм мы уже отыграли», – вспомнилась мне песня Пахмутовой.

20 сентября 2000 года. В эфире повтор радиопередачи «Гитара и струнный квартет», новые записи. После радиопередачи телефонный звонок. Звонит Ю. И. Шубина. Взволнованная, со слезами в голосе благодарит за мою «Элегию» для гитары со струнным квартетом. Значит, не зря я ее написал. В ней есть эмоции, настроение. Надо дать ее (элегию) послушать Л. Дядюченко, узнать его мнение.

4 октября 2000 года. Неожиданно был приглашен на запись «Рапсодии гор». Инициатива Д. Каниметова (он не забыл моего пожелания «как-нибудь, при случае, переписать «Рапсодию»). Большой состав оркестра: вся струнная группа, все духовые. Дирижер Джумакадыр, звукорежиссер В. Бобков. Записали практически с одного дубля. Запись значительно лучше предыдущей. Гитара звучит мягко, оркестр виртуозно справляется со всеми трудностями; прекрасно звучала флейта (Валерий Бобров). Ведь я внес в партитуру много нового и, как оказалось, интересного. Вот тебе и Каниметов!

«Не надо делать скоропалительных оценок», – отметил я про себя.

11 ноября 2000 года. Ходил на открытие фотовыставки Саши Федорова в Доме кино. Там встретил Л. Б. Дядюченко, В. Бердигана, М. Дудникова и многих других друзей и знакомых. Интересная выставка – рассказ языком фото о природе и людях Киргизии. Молодец Саша! Проводил Писателя домой, шли неторопливо, разговоры о Федорове, Евтушенко. Договорились встретиться и послушать «Рапсодию» – новую запись.

17 ноября 2000 года. Был в гостях у Дядюченко. Слушали мои записи (я пришел к нему с магнитофоном). Пообедали. Музыку не обсуждали.

23 ноября 2000 года. Был с Писателем в гостях у Натальи Корн. У американцев это праздничный день – День благодарения. Кроме нас были: Лоу – муж Натальи, американец, врач Корпуса Мира, высокий, с коротко подстриженной головой и красивой с проседью бородой, ему лет пятьдесят, худой и стройный, когда-то в Америке занимался легкой атлетикой, получил травму, теперь у него вшит металлический штырь в бедро. Еще подруга Натальи Татьяна и Франсуа, мужчина лет пятидесяти, влюбленный в творчество Сент-Экзюпери и посещающий уроки музыки здесь, в Бишкеке, где учится петь русские песни.

Поужинали. Разговоры не клеились. Писатель весь вечер молчал. Послушали «Рапсодию гор». Лоу почему-то сделал громкость едва слышимой и сам ушел на кухню заваривать чай, громыхая посудой. Слушали, пожалуй, одни Франсуа и Татьяна, так как Дядюченко это уже недавно слышал. Франсуа, прослушав музыку, сказал:

– Сочетание драматизма и пасторальности рисуют дивную картину гор Киргизии.

17 ноября 2000 года. В мае месяце Эльвира Маречек – президент Кыргызского филиала «Витамакса» в Киргизии, вручила мне готовый экземпляр CD (компакт-диска) «Антология Русской гитарной музыки». Моей радости не было предела. Я много раз слушал его и наслаждался чистотой и красотой звуков. Новый цифровой способ записи напрочь исключал такой недостаток магнитной ленты, как шипение, едва уловимое, но всегда присутствующее. Звуки растворялись где-то в космосе, как будто я играл в центре зала Храма Христа Спасителя. Этого «космоса» добавила компьютерная реверберация. Даже я, искушенный в записи, не мог «утолить жажду желания» слушать, слушать и слушать...

Как тут было не поделиться с Писателей моей радостью. Я позвонил ему, договорились о встрече у него. Я пошел к нему со своим музыкальным центром Sony. Обычное, почти стандартное начало визита. Я звоню два раза, за дверью шаркающие шаги, голос Писателя:

– Скажи Парол!

– Парол!

– За-хады! – дверь открывается, я вхожу.

Значит, у него хорошее настроение, раз юморит. После рукопожатия опять привычный текст Писателя:

– Водка? Виски? Коньяк? Чай? Кофе?

И обычный ответ:

– Не сейчас, вот послушаем музыку, может быть, тогда.

Собираю музыкальный центр, вставляю на «салазки» CD, он «глотает» его. Мы садимся на такой знакомый, привычный диван у окна и начинаем слушать все подряд: пять пьес М. Высотского, две пьесы А. Сихры, пьесы В. Моркова, В. Саренко, Ф. Циммермана, Н. Александрова,

А. Соловьева, П. Петтолетти и восемь моих новых пьес, записанных рядом с музыкой корифеев.

Писатель устал, выступила даже испарина на лбу. Он какой-то растерянный, удивленный, огромные круглые глаза его сделались еще более круглыми. Он не проронил ни звука пока звучала музыка, наконец, говорит – после небольшой паузы:

– Требуется провести пресс-конференцию, пойду, поставлю чайник, – и уходит на кухню.

Я разглядываю знакомые мне по прошлым визитам резные кресла (в стиле Коненкова) из карагача с капом, картины на стенах – подарки художников. Мое внимание привлекли новые работы, стоящие рядом на пианино. Это те самые «Петли Нестерова», мастерски смонтированные Л. Б. на подставках из кусочков карагачевого капа: вот «Майя Плисецкая», вот явно «Скрипичный ключ», вот целый «букет» этих петель, как вздыбленные и странные «иглы» какого-то неведомого животного... Это уже целая коллекция!

– Леша, пойдем на кухню, за чаем мне нужно кое-что уточнить.

Идем на кухню. Довольно просторная кухня. Слева большая стена, как огромный вернисаж, обклеенная вырезками, иллюстрациями из альбомов по живописи, декоративно-прикладному искусству, от малых голландцев до наших дней. На столе необычная хлебница, выдолбленная из куска арчи (это подлинный шедевр Дядюченко), на узкой тарелке красиво нарезанная, с репчатым луком селедка, в деревянной миске (явно сделанной руками Писателя) дымится картофель, а в салатнице – фирменный дядюченковский винегрет. Справа у входа, на стене, – большой двойной портрет, нарисованный и подаренный Володей Кругманом еще до его отъезда в Германию. Несмотря на то, что портрет написан в стиле «кубистов», написан с большим чувством юмора, в нем легко узнать самого Володю, растопырившего пятерню в жесте, который знаком всем, «соображающим» на троих, и Писателя с рюмкой в руках. Глаза Писателя Кругман «посадил» почти на переносицу, сделал их больше и круглее обычного, от чего лицо приобрело выражение «заговорщика», «себе на уме». Здесь же навесные полки, газовая плита, холодильник, раковина, как и во всех квартирах постройки семидесятых годов прошлого века, но планировка этой кухни несколько другая, она попросторней и выходит через застекленную дверь на огромный балкон.

Мое привычное место сразу у входа, я сажусь, садится и Писатель.

– Господин Агибалов, я поздравляю вас с записью нового компакт-диска. С записью музыки, которая волнует и «уносит во времени» в начало XIX века. Расскажите, как все это было. Что за студия? Кто ее хозяин? Кто звукорежиссер?

Мы пьем чай, едим картошку с селедкой, и я неторопливо рассказываю:

– Как я уже однажды говорил – все началось с визита ко мне домой целой делегации во главе с Володей Самох-валовым. Одним из гостей был Ермаков Евгений Иванович. Именно он предложил мне дать концерт в Москве и остаться на время там для записи в его новой студии CD с русской программой. Концерт прошел в «Снегирях», потом была Москва, где с 3 апреля я начал писать CD. В первый день записи я с трудом нашел офис «Витамакса», в котором располагалась студия, в незнакомом мне районе парка «Сокольники», опоздал почти на час на запись. Извинился за опоздание. Меня уже ждали: сам Ермаков и с ним рыжеволосый, невысокий, лет сорока звукорежиссер Виталий Васильевич Ахромеев .

Первым делом Ермаков повел меня, в сопровождении Ахромеева, посмотреть офис: небольшой вестибюль, посередине стойка, как в баре, за ней две секретарши, отвечающие на бесконечные звонки (как я узнал позже, со всего Советского Союза), в одной только Киргизии три с половиной тысячи сотрудников «Витамакса». Евгений Иванович показал свой шикарной кабинет с огромным, как океанариум, аквариумом, вмонтированным в угол кабинета, где плавали рыбки из тропических морей. В углу – застекленный шкаф, а в нем две гитары работы Ермакова, кстати, получившие какие-то медали в Европе. Потом мы прошли по коридору мимо комнаты с компьютерами и сотрудниками, дежурившими возле них, ну прямо как на «Фондовой бирже», и очутились в студии. Студия небольшая, размером с комнату, стены задрапированы специальной звукопоглощающей тканью. Посередине зала – пять рядов кресел, здесь проходят «секретные» совещания руководства «Витамакса». Казалось, ну вот теперь можно бы и попробовать что-то записать. Ермаков попросил извинения и удалился, а Ахромеев повел меня в миниатюрную комнатку, отделенную застекленным окном от студии . Это была аппаратная с небольшим пультом и компьютером – «сердцем и мозгом» студии.

– До вас, Алексей, я пробовал здесь писать Сашу Винницкого и Асю Бардину. Не получилось, я отказал им. Но с вами мне захотелось поработать, так как я послушал записи, которые вы передали мне через Евгения Ивановича. Мне понравилась ваша игра и соло, и с оркестром. Думаю, что должно получиться...

Тут в аппаратную заглянул Ермаков.

– Алексей, а не могли бы вы поиграть на моих гитарах, попробуем их чуть-чуть записать, интересно, как они звучат в записи.

Отказать было невозможно, и целый час был потрачен на «пробу» этих гитар, которые мне, честно говоря, не понравились: они настраивались с трудом, да и высота струн над ХII ладом семь-восемь миллиметров. А это многовато! Трудно прижимать струны к ладам в высоких позициях... Наконец Ермаков удалился, мы остались вдвоем с Виталием Васильевичем.

– Ну что, давайте попробуем что-нибудь поиграть, пописать.

Я уже устал, мне бы отдохнуть, но я промолчал и пошел в студию. Звукорежиссер по радиосвязи просит меня что-нибудь поиграть. Играю гаммы, аккорды, отдельные ноты, подстраиваю гитару. Я настроил гитару на полтона ниже, чем по камертону, у нее странно приятный, незнакомый мне тембр. Этим приемом – настраивать гитару на полтона ниже – пользовался Андрес Сеговия, а до него – Августин Барриос. Потом мы послушали пробную запись моей «разминки». Ахромеев менял положение микрофонов, пока не установил, как он считал, оптимальное. Мелом очертил круг вокруг стула, на котором я сидел, для того, чтобы в последующие дни более не экспериментировать. Наконец он из-за стекла попросил меня начать играть какую-нибудь конкретную пьесу. Я начинаю играть «Прелюдию» памяти М. Высотского и вдруг, к своему ужасу, чувствую, что пальцы не слушаются, сплошная «грязь», зажатость звука. Я пробую еще и еще и понимаю, что это первый и последний день записи. Все! Катастрофа! У меня нет сил играть! Останавливаюсь, сижу, подавленный.

В студию вошел Ахромеев, в руках у него портфель, он что-то ищет в нем, находит. В руках у него – восковая церковная свеча. Он успокаивающе говорит мне:

– Не терзайтесь, Алексей. Я вот пока шел на запись, шел мимо церкви Св. Варвары, купил там свечку (на всякий случай).

Он зажигает свечу и, держа ее в вытянутой руке, начинает обходить студию метр за метром. Свеча горит ровно, но вот в одном из углов ее пламя вдруг начало колебаться, готовое потухнуть. Он остановился и произнес:

– Сегодня днем здесь проходило напряженное совещание. Не исключено, что среди присутствующих был человек, заряженный отрицательной энергией, отрицательным полем. – Свеча успокоилась. – Ну вот, пожалуй, хватит. Давайте еще раз попробуем писать. Начните с самого простого.

Он ушел в аппаратную. Я начал играть «Адажио» Вл. Маркова и, к своему изумлению, играл свободно и раскованно. Так родился первый дубль, «первый маленький» шаг на «трудную вершину» записи нового СD в истории русской гитары...

Я остановился, чтобы перевести дух. Писатель все это время, пока я говорил, не произнес ни слова.

– Да, эта ваша новая запись, как восхождение «на гитарный Эверест в одиночку и без кислородной маски». Почти как у Рейнгольда Месснера. Сколько дней вы писали всю программу?

– Всего двадцать дней.

– Давайте выпьем за ваше мужество и мастерство.

Мы подняли рюмки, я отпил маленький глоток, зная, что мне пить нельзя.

– А что это за пьеса, «День в сентябре», ведь это совсем новая пьеса!

– Это этюд, виртуозный, с острым ритмом, современными гармониями, необычной финальной фразой, исполненной «пиццикато», таких пьес в репертуаре русской гитары до этого не было.

В этот момент нашего разговора я еще не знал, что у Писателя зреет идея написать статью в одну из республиканских газет, это и объясняло его заинтересованность, желание узнать подробности. Пройдет немного времени, и статья действительно появится в кыргызском разделе газеты «Аргументы и факты».

Довольные таким необычным гитарным «вечером», мы ушли от гитарной темы, поговорили о Володе Кругмане, я посмотрел с десяток фотографий его новых работ для выставки в Кельне, где он сейчас жил. «Пора и честь знать». Собрал аппаратуру, поблагодарил Писателя за гостеприимство и ушел...

В конце ноября у Писателя случился инфаркт. Он не был обширным, поэтому не было потери сознания. Хватило даже сил позвонить дочери Оле, а уж она приехала, быстро сориентировалась и вызвала «скорую». Дальше – Кардиология, неделя капельниц и уколов. Медленное возвращение к более-менее нормальной жизни.

Прошло месяца два после выписки его из больницы, когда я впервые, уже в феврале наступившего 2001 года, предложил Писателю начать совместные прогулки на Орто-Сайские холмы, которые я исходил вдоль и поперек, спасаясь от различных недугов, обычно нападающих на людей с сидячим образом жизни, как свора голодных собак. Движение – вот спасение, я это усвоил сам и теперь надеялся «поделиться опытом» с Писателем, который давно не ходил за пределы города. Мы прогулялись раз, другой, и постепенно это стало системой. Я познакомил его со всеми своими маршрутами. Начинали с простейших, а через год-два были довольно сложные и по протяженности, и по крутизне подъема прогулки. Но начну по порядку.

РАПСОДИЯ ГОР

24 февраля 2001 года. День выдался пасмурным, все небо в облаках, как будто на него накинули мягкое ватное одеяло. Маршрутка довезла нас в центр села Орто-Сай, на конечную остановку. Село вытянулось узкой лентой домов вдоль холмов, иногда подходя к холмам вплотную, иногда отдаляясь на сотню метров. Тишина и неторопливость ритма жизни чувствуется сразу. Тот, кто заложил когда-то это село, любил тишину и неторопливость жизни, подальше от шумных дорог Чуйской долины.

Прямо в центре села вглубь холмов уходит овраг. В устье он широкий, обрамленный округлыми травянистыми холмами, как животы беременных женщин, а если идти вверх, то он постепенно сужается, и борта его становятся все более крутыми, почти вертикальными, сложенные из конгломератов и глин. Редкие кусты цепляются на его отвесах корнями, чтобы не упасть, да огромные листья лопухов осенью шуршат, как пергамент, а отдельные листья представляют интерес как произведения искусства, созданные природой: остался только красивый скелет листа, сам он не имеет практически веса.

Мы входим в устье оврага и идем вверх. Писатель в плотной куртке, на голове любимая кепка, за плечами небольшой рюкзачок – все серого цвета. (Никогда не видел на нем яркой одежды).

Я одет достаточно тепло: свитер, куртка, горнолыжная шапочка, на плече спортивная сумка, а в ней – все необходимое для приготовления чая: чайник, видавший-перевидавший сотни чаепитий, он когда-то был цвета кобальта, сейчас черный от копоти, конечно, бутылка воды, заварка, сахар, а главное – свежая лепешка и несколько сарделек, которые мы будем жарить на костре, на углях.

Писатель идет тяжело, часто останавливается, чтобы перевести дыхание, идет вдоль русла ручья, в котором сейчас нет воды, но именно он, этот ручей, и «пропилил» за века овраг.

Вдруг Леонид Борисович останавливается и смотрит на какой-то камень, потом показывает пальцем на него и обращается ко мне:

– Какой красавец! Как он декоративен, его бы на выставку.

Я смотрю на камень и действительно вижу окатанный, как и все камни в реках и ручьях, а вот цвет его примечателен: он серовато-белый, и по нему, как в агате, идут черные, белые полосы, делающие его декоративным, как последние керамические работы наших замечательных художников Токтогонова и Кылычбекова.

– Ну что, берем? – спрашивает Писатель.

– Пока нет. Ведь в нем килограммов двадцать, – всерьез отвечаю я, не понимая, шутит он или нет.

Идем дальше по ручью и находим не менее красивый камень, потом второй, третий, пятый…

– Да здесь на целую выставку камней! – радостно говорит Дядюченко, а я про себя с удовлетворением отмечаю, что это признак того, как камни производят психотерапевтический эффект, улучшают самочувствие и его, и мое. Но вот овраг сузился, тропа исчезла, пошло хаотическое нагромождение больших и малых валунов, ноги стали чаще ошибаться и соскальзывать с камней, норовя опрокинуть еще неокрепшего Леонида Борисовича. Вот два (странно, как они сюда попали?) довольно больших карагача, еще спящих после зимы, под ними удобное место для костра, и я предлагаю тут остановиться. Мой напарник охотно, облегченно вздохнув, соглашается. Вокруг много дров, я знаю, хорошо горят ветки странных кустов, напоминающих саксаул, начинаю их собирать и носить к карагачам, где два больших валуна удобно расположились – как готовый очаг.

– Колени побаливают! – говорит Писатель, достав из рюкзачка подстилочку из толстого войлока, кладет ее на большой камень, с трудом садится, выгружая из рюкзачка огромное количество рукописей.

– Вот это – итог работы за последние несколько лет. Их уже некуда складывать в моем кабинете – надо сжечь!

– Но ведь «рукописи не горят», – шучу я.

– Горят, еще как горят!

Я разжигаю костер, ставлю на огонь чайник и меняю тему.

– Ну и как вам, Леонид Борисович, роман Е. Евтушенко «Не умирай прежде смерти»? Прочли?

Он отвечает не сразу, как бы обдумывая ответ:

– Не понравился. И вообще, я не люблю Евтушенко, ну и прозу его в том числе. Без сомнения он, конечно же, талантливый человек, у него есть довольно удачные стихи. Но его роман «Не умирай прежде смерти» – это политическая литература, это попытка угодить режиму. Какие «слюни» вокруг Ельцина! Ведь роман издан в 1993, еще не было понятно, к чему приведет «ельцинизм», но теперь-то на дворе 2001 год и видно, что все эти годы народ оболванивали, каждый год обещая ему стабильность и даже рост экономики. Куда же вы смотрели, Женя? Как вы могли, с вашим-то умом, так просчитаться?! Да и Горбачева он не осуждает, а прямо-таки заглядывает ему в рот, млея от восторга. А ведь именно они вдвоем и развалили Великую Державу, – и после некоторой паузы как-то раздраженно добавил: – И хватит о политике, мы не для этого сюда пришли. Этого добра полно и в городе. Я вижу, чай закипел, давайте заваривать.

Я завариваю чай, насаживаю шпикачки на приготовленные деревянные палочки, жарю их на углях. Писатель достает из рюкзачка маленькие серебряные стопочки с гравировкой, явно не гармонирующие с эмалированными кружками, которые я приготовил для чая. Наружу из рюкзачка выплывает традиционный «четок» с «Русской водкой», он с явным удовольствием наливает по стопочке.

– Самое гениальное изобретение русских – это «Русская водка», – говорит он не то шутя, не то серьезно. – Давайте, господин Агибалов, выпьем за этот уютный уголок природы, за наши горы, которые всегда выше любой грязной политики...

Я подаю Писателю поджаренную шпикачку на импровизированном шампуре. Он с удовольствием закусывает, как и я. Стопочки маленькие, но я знаю, что у меня после водки будет болеть голова, делаю вид, что пью, и, выждав удобный момент, как бы ставлю стопочку на землю, незаметно выливая зелье. Писатель делает вид, что не замечает моего «маневра».

– Леша, надо сходить чуть выше и посмотреть, нет ли здесь кустов, высотой в человеческий рост, с густыми, красноватого цвета ветками, которые растут как-то странно. Сам увидишь, если найдем.

Встаем и движемся по все более сужающемуся оврагу. Пройдя метров тридцать-сорок, Писатель что-то увидел, поднимается на бугорок, где растет невысокий куст. Я иду к нему. Смотрю: куст как куст, ничем не примечательный.

– Вот, посмотри сюда и сюда, – показывает рукой Л.Б.

Я смотрю на указанную им ветку и вижу невероятную картину. Неизвестно зачем ветка образовала «петлю Нестерова», то есть росла сначала вверх, потом вниз и, сделав оборот на 360 градусов, снова вверх. Рядом такая же ветка. Теперь я сам увидел еще один «узел» и еще один. А недалеко от этого куста вижу такой же куст, такого же красновато-коричневого цвета ветки. Да их тут целая плантация этих кустов!

Тем временем Писатель достает из литровой полиэтиленовой бутылки со срезанным горлышком завернутую в тряпицу складную пилу, собирает ее и начинает срезать эти «петли». Я не догадываюсь, для чего он это делает.

Из узкой горловины оврага дует по временам холодный ветерок, и он доносит до меня, как будто где-то недалеко поскуливает собака. Но собаки не видно. Наверное, показалось. Писатель нарезал узлов, мы пошли к костру, который едва тлел, я подбросил дров, поставил на огонь чайник с чаем. Посыпались отдельные снежинки, ветерок все усиливался, превращаясь по временам в ветер. Становилось зябко. Продолжая тему романа Е. Евтушенко, я обратился к Писателю:

– Но вы заметили, как Евтушенко остроумен, какие метафоры, какой острый, как бритва, язык. Чего стоит его фраза. «Пеле улыбался так белозубо, как будто только что откусил кусок русского снега». Каково!

– Да бросьте вы, господин Агибалов! Этими приемами пользовался еще Антон Павлович Чехов, которого вы почему-то недолюбливаете.