Главная / Художественная проза, Крупная проза (повести, романы, сборники) / — в том числе по жанрам, Драматические / — в том числе по жанрам, О детстве, юношестве; про детей / Главный редактор сайта рекомендует

Произведение публикуется с разрешения автора

Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования

Дата размещения на сайте: 9 октября 2012 года

Мальчик, державший в руках солнце

(повесть)

Повесть, написанная еще в 1985 году, впервые представлена русскому читателю. Это трогательное повествование о ребенке, оставшимся непонятым и ненужным в окружающем его мире взрослых. Мальчик, проживавший где-то в кыргызской глубинке, умирает – с этого начинается произведение, но в этот же день хоронят и еще одного человека – главу села и района, и все внимание сельчан уделено только ему. Умерший ребенок же остается забытым… А ведь это был не простой мальчик. Хрупкий, ушедший в себя мечтатель, сирота, который каждый день бежал за солнцем, в горы, чтобы задержать его, чтобы оно никогда не заходило и всегда дарило людям радость и свет. Но, увы, людям больше нужны были не свет и радость, а благодеяния от «большого человека», смерть которого они оплакивают с превеликим усердием…

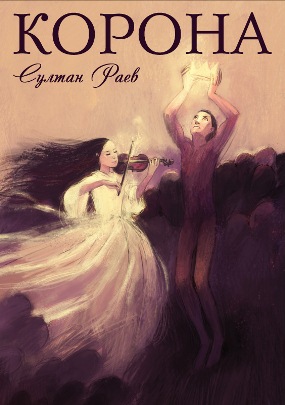

Публикуется по книге: Султан Раев. Корона: сборник драматических и прозаических произведений. — М.: Перо (изд. Российского авторского общества), 2012.

Прошло время испепеляющего зноя, уже около двух недель не видно палящего солнца. Дни стали укорачиваться, приближалась осенняя пора. Погода в это время всегда неопределенная, солнце едва проглядывает из-за облаков, закрывающих собой небо. Все замерло — склоны гор, усыпанные валунами, пустая полинявшая степь, выгоревшая на солнце, — всё ждет глотка воды, дождя, чтобы ожить, но лишь играющий ветерок гудит сухой травой, словно читающий нараспев суры Корана мулла. Но вот ветер набирает силы и превращается в грозную бурю, неистовую и злобную вьюгу, нагоняя страх на лежащую, раскинувшись, степь, и, подняв столбы пыли, крошит и топчет всё живое вокруг. Но сила разбушевавшегося ветра скоро иссякнет, и тогда он уже не сможет грозно реветь, он устанет и уже сможет только, как сбежавший от хозяина пес, протяжно выть…

Бродяга ветер своим диким буйством вдохнул силы в расслабленный простор и в момент привел всю округу в движение. Давно засохшие травы и сорняки рассвирепевший ветер в этой местности старается вырвать с корнем, он, как хищник, хочет сначала всё здесь разрушить и только потом уйти. Он невообразим — то он пляшет, как танцор без костей, то он грозен, как образ судного дня, и поэтому все живое от него прячется в страхе. Уже полдень, но земли не видно, вокруг лишь вьюга. Всё изменилось вокруг, ярость ветра изменила обычный ландшафт, и сердце человека от этого сжимается в тревоге…

Происходит невообразимое, земля меняет свою форму, вид, но и это не завершение, всё вновь меняется…

В некоторых местах здесь торчат из земли небольшие возвышенности, бугорки, на глаз невзрачные, — когда-то это место называлась кладбищем, но многое изменилось, теперь это не сразу поймешь. Сейчас здесь лютует ветер, цепляясь за землю, ровняя всё с землей, на верхах старых могильников, мазаров он чертит свои письмена, как на бумаге. Древние кладбищенские постройки на этом месте постепенно разрушаются от проходящих дождей, от забредающих сюда иногда табунов лошадей, от их копыт, многие из могил провалились, зияют черными ранами! Уже много лет на это старое кладбище не приходят люди, разорвана с ними связь…

Раньше недалеко отсюда стоял кишлак. Расстояние от него до старого кладбища было в один переезд на коне. Потом людей из трех сотен домов кишлака переселили вниз, на равнину, сказав, что здесь всё будет затоплено водой, и это место осталось без присмотра, далеко от глаз, далеко от людей. С тех пор на кладбище перестали хоронить. Было это почти десять лет назад. Недалеко от этого места, на расстоянии полета стрелы, должно было появиться водохранилище, и поэтому давно живущий здесь народ, глубоко пустивший корни, сняли с насиженного места и переселили вниз — на равнину. И все строения села остались со временем под водой. Кишлак в три сотни домов, окруженных садами, — всё это теперь под водой. В нынешнем году переселению исполняется десять лет. Разве легко было народу из трехсот домов покинуть, оглядываясь, землю, пропитанную потом предков? Сердца сельчан тогда были полны печали, люди не хотели съезжать с насиженного места… Разве эта история, наполненная солью печали, не навевает тягостные мысли, не томит душу? Хоть это и маленькая земля, с ладонь, во всей вселенной равной ей не найти. Ценность её — в корнях, которые пустил здесь человек, эта земля вошла в плоть и кровь каждого жившего здесь, словом, народ не мог легко, махнув рукой, проститься с тем, чем он жил, где вырос и чему всегда радовался. От седобородых старцев до детей — все переживали огромное горе, все ушли отсюда с разбитым сердцем. Будь проклят тот, кому в голову пришла проклятая мысль! Разве нельзя было найти для водохранилища другой небольшой уголок на нашей земле? У аксакалов не было сил оглянуться и бросить взор на покидаемое маленькое село. Омывая свои белые бороды горячими слезами, не в силах обернуться, не находя слов, чтоб выразить тоску — о Господи! — они ушли отсюда надломленные, исстрадавшиеся. Да, корни — для сына человеческого это — корни, как ни назови их, но это — корни… О, Боже! Всё это разве поместится в человеческое сердце, а если и поместится, то как человек это вынесет? Как?..

Сейчас маленькое село осталось под водой. Но из-за того, что старое кладбище расположено на возвышенности, вода до него не добралась. И всё равно оно оказалось забытым. Как забыли с течением времени об ушедшем под воду селе, так и кладбище, как потерянная вещь, исчезло из виду, и теперь не только человек, даже птица сюда не прилетает. Нынче не найдешь даже из деревенских бабушек кого-нибудь, кто бы приходил сюда навестить могилы. Память о святом месте, где покоятся люди давно умершие, стерлась, и ценность его и следы к нему уже никому не известны. Святая земля с останками предков — у кого сохранилась она в памяти, у кого нет…

Как-то сюда приезжало начальство из колхоза и говорило, что в рамках плана посева кукурузы решено использовать под посев верхние пустующие земли — место старого кладбища, а для этого надо выровнять территорию, чтоб было здесь ровно, как на столе, — никаких бугров-могил. Когда этот страшный замысел дошел до народа, всё село возмутилось. Что только ни приходит начальству в голову! Если б свершилось кощунство, сколько уснувших вечным сном предков было бы потревожено, пусть даже эта кукуруза принесла бы колхозу огромную прибыль! Что это за сердце, которое строит расчёты на святой земле, подсчитывая, сколько можно заработать на кукурузе?! На восточной стороне кладбища даже пахать трактором пробовали! Хорошо, что ужас готовящегося злодеяния вовремя дошел до народа — чуть не прервали сон наших предков, чуть их не разбудили!..

К сожалению, те, кто переехал из этого села на равнину, сейчас словно люди без корней, — теряют память, не появляются здесь. Их давно умершие предки устали ждать, сколько вёсен уже прошло, и даже кости похороненных теперь стали землей…

Вот такая вот история об этом старом кладбище…

Черный ветер усиливается, небо во мгле, погода совсем испортилась…

Как только ветер прошелся по земле, быстро промчался, с визгом, гоня перед собой облака и тучи, все летающие по небу птицы попрятались в траву, кто куда. Оберегая себя, свои короткие жизни, они попрятались там, где обычно все птичьи твари прячутся. А сколько на старом кладбище небольших, с верблюжий глаз, мышиных норок! Куда ни посмотри — везде нарыты мышами спасающие их норы, нет свободного места. Из этих многочисленных норок во все стороны ведут их следы, как паутина, частые, начнешь следить за ними — голова закружится. Иногда из этих норок быстро, юрко выскакивают маленькие степные мыши. Сейчас они ждут, когда кончится ветер, выставив торчком ушки, прислушиваются и прячутся в своих норках, чтобы отдохнуть. Как и на всех, эти маленькие пугливые, не видящие солнца чернявые твари и друг на друга смотрят с подозрением, заботясь лишь о себе и своих детях. А неугомонный ветер обследует всю утерявшую свою краску бледно-желтую землю, не пропуская ни трещинки. Как хищник, гуляет здесь ветер, заглядывая во все дыры и наводя на животных ужас и страх. Мать-Мышь в этой жизни повидала много и радостей, и неудач. Может, поэтому она смотрит на всё с милосердием, блестя из норы, как стеклышками, глазами, проявляя ко всему сильный интерес. Сегодня она надолго задержалась у входа в нору. Эта божья тварь ждет, когда ветер утихнет. В то же время в голове хозяйственной Мыши сидело — как раздобыть корм? Пока погода не изменилась и не похолодало, чтобы зимой вволю было что покушать, надо запастись продуктами сейчас, думала она, как и все земные твари… Хоть и проходит у них почти вся жизнь под землей, эти животные уже предчувствуют будущие холода и заранее готовятся, запасаясь на зиму продуктами. Если упустят они время, то скоро все кормящие места этого района — верховья и низины, бугры и впадины, горные ложбины, все дыры и трещины в земле будут, как облитые молоком, все под снегом. А пока стынь не сковала поверхность земли, надо побольше запастись продуктами на зиму — такова проблема бедной Мышки.

Мать-Мышь с беспокойством ждет, когда закончится этот проклятый ветер. А как он закончится, то тихо, ползком, она сходит за зерном и с набитым ртом возвратится назад, неся зерно домой. Вчера только у реки она насобирала много зерен горной травы и, натаскав её домой, так радовалась этому. Хороший запас на зиму! А как вкусно, и не говори!..

Отбрасывая соблазны Матери-Мыши, возбуждая ее страхи и печали, черный ветер всё не уходит, рыщет по земле, словно что-то пишет, разрушая все надежды Мыши, выдавая их за напраслину, вранье, словно это болезнь или лихорадка какая. Словно на всей поверхности земли под синим небом не осталось места, где можно спрятаться, снующие по земле грызуны не могут найти себе пристанища, везде их полевая жизнь не такая, как они хотели бы, нет им покоя. Гнев и злоба жестокой природы мучают их, как головная боль, чему им радоваться в этой жизни? Но разве только в этом их беда? За каждым их движением смотрят пристально, не отрывая глаз, следят за ними немало кровожадных животных, подстерегая их. Если иные из хищников, прячась, подползают, подкрадываются и нападают неожиданно на земле, то другие с неба пулей падают на них и хватают. Вот так… Вот такие здесь страшные вещи часто встречаются, хочешь — купи за половину тенге. А хищников, желающих схватить и съесть мышь, в этих местах великое множество. Скольких мышей они истребили. Жизнь диких животных со дня сотворения мира до сегодняшнего всегда рядом со смертью. Хоть они и стараются как-то выжить, но что им суждено, то их и ждет. Бывает очень часто — жизнь этой твари висит на волоске. Мир несправедлив к ним, дав им лишь небольшой шанс на спасение и определив без меры большую вероятность напрасной смерти. Если не доходит возмущенный глас этих ничтожных тварей до Господа — о безжалостных правилах жизни, то, возможно, хотя бы их печаль и жалобы дойдут до него когда-нибудь. Только в норах они могут выжить. Когда они ползут на животе, где-то в брюхе колотится их сердце, словно в ожидании новой беды. Их мучают жуткие мысли, которые сводят их душу, их тело, трепещущее от страха. Как этим слабосильным мышам выжить? Жизнь и смерть — эти понятия перемешались в природе. Разве не это — главное правило нашего обманчивого мира: несправедливая, бессмысленная возня ради сохранения жизни?..

Мать-Мышь, поблескивая глазами, выглядывает из норки, тревожные мысли в маленьком мозгу держат её в напряжении. Хоть и животное она, ее материнское сердце сковывает страх, ее маленькое тело испуганно трясется, с одной стороны, как матери, с другой, как дикой твари — ее встревоженную душу страх словно выдувает из тела, как синий дым. У Матери-Мыши все мысли-заботы о мышатах, об их сохранении. Душа болит от забот о них, от беспокойства за них — что они там делают? как они? здоровы ли? А разве чувствуют мышата тревогу матери? Для них, высовывающих вместе и порознь головки из норок, прежде всего интересно — что в мире? и каков этот мир? Они часто один за другим высовываются из норок, и часто выскакивают наружу. Им очень интересно, их увлекает увиденная снаружи красота. А разве могут они жить иначе? Такие интересные вещи вокруг увлекают их, удивляют, будят в них заложенную природой любознательность, дикий интерес ко всему, к самому этому миру — который такой же ограниченный, как их пути исканий, и такой же бесконечный, как их мечты. Их мир заканчивается там, где начинается пашня, но зато до этой пашни пути свободно и бесконечно тянутся во все стороны. Возможно, мышата с горящими глазками, завороженные бесчисленностью того, что впереди, будут бесконечно задавать вопросы: а что там дальше? И искать пути их решения…

Каких только трудностей не видела Мать-Мышь за свою долгую жизнь!.. Да и какой твари живется спокойно и хорошо на земле, где всегда так много случаев неожиданной смерти? Кажется, от рождения вместе со всякой тварью на земле рождается и страх за свою жизнь. Все их силы высасывают бесконечные страхи, не дающие им покоя тревожные, трудные часы. Возьмём горных мышей — не пожелаешь никому такой жизни, все их запутанные следы встречаются только возле родников. Попробуй, если храбрый, высунь голову из норы! Всё старое кладбище с криком накроет их, сотни хищников набросятся и съедят всех мышей одним глотком. И мало того, еще и с неба налетят, от них не спастись, скольких похватают…

Однажды — это осталось в ее памяти — она чудом спаслась от мохнатого, с желтой шерстью четвероного хищника. Тогда она впервые заглянула в глаза смерти. Этого она не забудет никогда. И после всего, когда она вспоминает тот случай, всё в душе у нее переворачивается, всю ее трясет. Такие мысли не дают Матери-Мыши покоя. Сейчас опять вспомнился тот страшный случай…

Тогда полуденное солнце жгло, сушило землю, а на северных склонах холмов трава была полна спелыми зернами. В тот день Мышь, которая до этого исследовала все ямы, трещины земли в поисках еды, была так рада, что нашла зернистое место, что сразу набила рот спелыми зернами. Как увидела тогда столько вкусного корма, от радости она уже не обращала внимания ни на что вокруг. Чуть отмякшие в ее слюне зерна она раскусывала своими крепкими зубами, и, наслаждаясь прекрасными плодами, забывала обо всем. В то время на склоне у родника находилась лисья нора, но Мышь, увлеченная найденным отличным кормом, совсем забыла об этом, и в тот день понесло ее как раз в ту сторону. Когда сверху на нее посыпалась земля, сердце ее от страха подскочило, и, подпрыгнув, Мышь кинулась было бежать, но страшная тварь моментально прижала ее к земле своими когтистыми лапами, не давая ей шевельнуться. В глазах у зверька потемнело, под когтями лисы сердце затрепетало. Почувствовала тогда Мышь, что смерть приходит, как черная ночь. Ей показалось

тогда, что пришла ее последняя минута, и ни вздохнешь, ни пискнешь… Но даже тогда в ней теплилась надежда выжить, еще раз увидеть солнце. Мышь ничего не могла поделать, не было сил вырваться, и тогда она почувствовала, что вместе с биением сердца гаснет и последняя надежда. В тот момент, когда сердце ее отчаянно колотилось и ей виделся конец всему, эта желтая мохнатая тварь принялась играть с ней, не оставляя ее в покое, и, освободив ее из-под своих лап, принялась катать ее, как камушек, — то туда перевернет, то сюда. В какой-то момент обессиленная Мышь схватилась за лисий теплый слюнявый красный язык — да так вцепилась, что если б лиса только вдохнула в себя воздух, то Мышь была бы уже у нее в животе. Но этот сильный хищник так мотнул головой, что Мышь слетела с широкого языка на землю. Лиса подошла и с интересом стала ее разглядывать. Мышь тогда упала недалеко от своей старой норы и сразу почувствовала родной запах. Теперь ей надо было лишь рвануться, прыгнуть, чтоб достать до норы, но где она возьмет для э

того силы и храбрости? Нора была видна глазу, но казалась такой недостижимой, а это страшное животное было так близко — ей только остаётся склониться и схватить, тут же и проглотит. Тогда что?.. Тогда, конечно, всё кончено… Только бы, играя в свою игру «в камушки», лиса не перекусила ее пополам острыми зубами. Хоть и была тогда Мышь совсем обессилена, но до норы она нашла силы рвануться, и, подскочив, свалилась вниз, в спасительную темноту! Молодец, Мышь! Запах внутри старой норы показался ей тогда счастьем! Конечно, приятно, ничего не скажешь! О, тогда не оставалось у нее сил даже шевельнуть носом, только маленькое, как рисовое зернышко, сердечко колотилось в груди. Когда божественный запах старой норы дошел до ее носа, она, хоть и не человек, заплакала, заверещала громко, всей грудью. Что ей еще было делать? У Мыши из груди вырвался плач, помнит ли она свой плач?.. Помнит. Тогда бедная Мышь громко и горько зарыдала, думая: есть ли в этом мире, — где одни сильны, другие слабы, — есть ли справедливость?.. До каких пор одни будут рождаться, чтобы их ели, а другие — чтобы съедать? Будет ли такое время, когда никто никого не будет пожирать, наступят ли такие дни? Ответы на эти вопросы хотела услышать из уст Создателя несчастная Мышь. Тогда, в тот несчастный день, бедная Мышь спрашивала это у Бога, Создателя мира, хотела узнать истину. Хотела узнать горькую правду животных, услышать эту правду. Но кто бы ей ответил? Кто?.. Теперь, вспоминая о случившемся, всё внутри у нее переворачивается, всё ее тело начинает бить дрожь, мир бедняжке кажется страшным… Лиса долго потом сидела возле норы, следила, караулила, не решалась отойти. Упустив добычу, лиса тогда разозлилась, надежда вернуть своё долго держала ее у той норы. Но и Мышь — не простая душа, лежала в норе до наступления сумерек, не шевелясь. А лисе не давала покоя надежда — может, покажется из норы Мышь. Это животное, с хитростью в крови, долго еще следило за отверстием норы. Мало того, даже пробовала своими лапами разгрести, расширить это отверстие. Но разве сможет лиса раскопать мышью нору? О, долго она копалась там, пока не потеряла надежду и не ушла, наконец, восвояси.

Мышь в тот день лежала в брошенной старой норе, пока месяц не появился в небе. Она тихо ждала ночи. Немного отдохнув, ожив, собрав последние силы, когда в небе рассыпало звезды созвездие Плеяд, поползла она потихоньку к своей нынешней норе. Много таких случаев пережила Мать-Мышь за свою долгую жизнь. Что теперь вспоминать об этом? А вот у подрастающих в норе ее мышат — какое будет будущее? Только бы пожалела их судьба, не заставила страдать… Часто в последние дни тревожные мысли мучают ее. Но откуда им знать, беззаботным мышатам, об этом?.. Мать-Мышь в тревоге думает: в своей мышиной судьбе вы постепенно узнаете многое о жизни, почувствуете, увидите всё, что вам выпадет. И от этих мыслей ее иногда пробирает дрожь — словно холодной водой обольют. Что ей делать, если грянет беда, и эти несмышленыши, ничего не знающие о мире в своем беззаботном детстве, вдруг станут добычей хищника? Вот тогда к ней придёт настоящее горе, настоящий конец жизни! Разве она их для того рожала, чтоб мышата стали кормом хищнику? Пусть тот, кто так думает, ест навоз мышей! Вонючий навоз! Такие страшные мысли беспокоят сердце Матери-Мыши, не дают покоя душе, пугают! Пусть никогда плохие мысли никого не мучают…

В сером небе заходящее солнце высунуло из-за туч светящийся нос…

Хоть солнце уже дошло до самого горизонта, неугомонный ветер, гоняющий по земле, и не думает останавливаться.

Сегодня ветер затянулся надолго…

От ветра, дующего у самой норы, у Матери-Мыши кожа сморщилась, глаза покраснели, словно огнем загорелись. Но сила и ярость ветра — это не самое страшное для нее. В это время она услышала, как что-то сильно брякнулось над ее норой. Матери-Мыши, и без этого боящейся всего, показалось, что этот неожиданный грохот несет какое-то бедствие, и всё тело ее затряслось от страха. Как обычно в таких случаях, чтоб предупредить о надвигающейся опасности, Мать-Мышь кинулась по своей извилистой, как кишка, норе, не обращая внимания, как раньше, на закутки с запасенным зерном, словно видя перед глазами только страшное бедствие, — побежала, чтоб объявить мышатам об осторожности, чтобы дать им сигнал опасности. В такие страшные минуты, кажется, душа ее может в спешке от отчаянья выскочить из тела. И сейчас она всё сделала как раньше. И мышата, слава Богу, как и их мать, были настороже. Тревогу матери они почувствовали без слов, и собрались в середине норы в безопасном месте. Все вместе сжались в кучку. Мать-Мышь тревожно заверещала. Это так она предупреждает об опасности и старается предотвратить ее. Звуки снаружи, что так напугали их, не прекращались, лишали покоя. Вместо того чтоб утихнуть, громкие удары снаружи, наоборот, усилились. Спасающиеся мыши замерли и, слушая странные звуки сверху, затаились. Кто это может быть? Что шумит? — беспокоят их вопросы, и мыши тихо попискивают. Что бы это ни было, Мать-Мышь, превозмогая дрожь, решает пройти другим ходом и посмотреть своими глазами — откуда и почему идут эти таинственные звуки. Перед тем, как Мать-Мышь хотела высунуться из другого отверстия норы, около нее в нескольких шагах упала пустая бутылка. Хоть и напугало это Мышь, но она продолжала смотреть, не отрываясь. Прячась за сухими травами, она вылезла из норы и подползла к пустой бутылке и, сунув в ее горлышко нос, понюхала. Тут, словно ее кто-то щелкнул по носу, она сразу отскочила назад. Мышь почувствовала отвратительную вонь жидкости. От этого запаха у нее закружилась голова, заблестели глаза, зачесался нос. Такого запаха, хоть она и прожила немало, Мать-Мышь еще никогда не чувствовала. И нет, кажется, ни одного животного, способного переносить его. От вони выворачивается душа, вонь словно убивает, отравляет. Охмелевшая Мышь увидела и несколько двуногих тварей. За много времени, что прожила здесь Мышь, в этих зарослях сорняка, на этой земле, таких двуногих тварей она видела впервые. То были не животные, как она думала, то были люди. И вправду, Мать-Мышь впервые видела их, она впервые познакомилась с людьми. Хоть не обращали эти двуногие на нее никакого внимания, она всё равно приняла их за хищников, выслеживающих мышей, приняла их за своих врагов. Ее маленький мозг говорил ей, что в этом мире все — враги мышей.

Спрятавшись в удобном месте, Мать-Мышь тихо наблюдала за каждым их движением. Тело ее тряслось от страха, и глаза округлились.

— Тьфу-у!..

Зашедший с этой стороны плотный мужчина громко харкнул и прошел в трех-четырех шагах от Мыши, сминая сорняки ногами. Он шел, держась за свой ак-калпак на голове, чтоб его не сдуло ветром.

Ветер дул вовсю, трепля его одежду…

— Приехали, — сказал прошедший рядом с мышью кряжистый, плотный человек. — Эту землю называют «старое кладбище».

— Правда?! Приехали? Далеко, оказывается, еле добрались, мать ее!.. — сказал худой высокий узкоглазый человек. — Кладбище или не кладбище — уже и не видать ничего…

— Что теперь, гадать будем — кладбище — не кладбище?! Нам-то какое до этого дело? Сделаем, что сказали, и всё! — ответил другой низким хриплым голосом, поморщившись. — Где будем копать? Уже вечереет. Не будем время зря тратить… Пока ещё хоть что-то можно рассмотреть… И ветер этот проклятый, мать его! Надо поскорее закончить.

— Да не торопись ты, елки-палки! Может, еще подогреемся? — Человек, поправив на своей голове черную шапочку, улыбнулся. — Одну уже опустошили. Но есть еще одна. Доставайте. Где?! Прополощем рты здесь. Тогда увидишь — ветер сразу мелочью станет. И тело пусть согреется. А там посмотришь. Будем копать, пока пар из задницы не пойдет. Прокопаем, как мышью нору…

— Ладно, давай! — хлопнул в ладоши и, покрепче напялив на голову калпак, поднялся уже захмелевший его товарищ. — Говорят, будто бы здесь лежат кости наших дедов! Порадуем их кости, выпив за помин души по сто грамм, а? — говорил он торопливо. — Если б не налили, какого бы черта сюда ехать? Давайте, за помин души… Раздавим одну…

— За помин души надо выпить. За помин, пусть ядом будет, — надо выпить. Вот у меня тоже… — поддерживая того, кто в калпаке, сказал черный высокий человек. Он тоже захмелел. — И у меня! Мать отца, говорят, здесь лежит. Слышал я… Давай, доставай одну. Одну…

— Да тут одна всего осталась. — Прошедший мимо мыши человек достал из внутреннего кармана вельветового костюма бутылку. — Одна всего… Чтоб мне сдохнуть, если вру. Во-от!.. Хотите — злитесь, хотите — на голову вставайте, но, кроме этого, ничего нет. Последняя эта…

Приехавшие на старое кладбище шесть человек, прячась от ветра, столпились возле того, что был в вельветовом костюме. Стакан быстро осушали, вновь наполняли и передавали следующему, и вскоре бутылка оказалась пустой. Она также, как и первая бутылка, полетела и упала со стуком возле наблюдавшей за всем Матерью-Мышью. Мышь испуганно вздрогнула. Она подползла под пригнутыми ветром сорняками к этой новой бутылке и, как и в первый раз, как будто черт ее толкнул, сунула нос в похожую на ее нору горловину. Знакомый вонючий запах оттолкнул ее во второй раз, вызывая тошноту. В глазах ее помутилось, и все, что творилось перед ней, показалось ей любопытным. В мозгу ее без остановки носились какие-то странные мысли, брюхо ее прижалось к земле, ноги подкосились, и она почувствовала, с одной стороны, интерес, с другой — кислый привкус во рту, а над ней закачалось небо, словно весь мир собирается перевернуться. И тогда Мышь задумалась. Почему этих двуногих не валит с ног этот запах? Те стоят, как стояли, не падают на землю.

Да им хоть яду дай, они просто так не умрут, что за чудо, думала Мышь, нанюхавшись противных испарений.

Шум ветра стал постепенно стихать, сил у ветра теперь хватало лишь на то, чтобы траву шевелить…

Так и не поняв, зачем эти двуногие прибыли сюда, Мать-Мышь, найдя удобное и спокойное место, лежала, притаившись.

* * *

В этот день сельчане собирались похоронить на кладбище двух людей…

2

Хоть и случается в этом бренном мире много разного, кто же думал, что народу выпадут столь тяжкие, столь плохие дни?! Кто?! Бог дает жизнь человеку, он же назначает день, когда жизнь прекратится. И даже зная, что последний день когда-нибудь придет, для человека это всегда горе. Природа не щадит и великих людей, забирает всех, как бы ни было это печально! Там, где о кончине заговорят двое, скоро о ней знают все. В таком горе нет посторонних, оно подняло на ноги село. В свое время его звали «отец народа», он поднялся, за столько лет огромное хозяйство наладил, слава о нем гремела, имя его было известно всей области, и вот судьба великого человека прервалась именно в этот день! Какая беда для всех!.. Никогда не знаешь, когда кто придет и когда уйдет в назначенный Богом день. Этот человек казался опорой мира. И вот сейчас он лежит с закрытыми глазами, бескровные руки сложены на груди, но люди, хоть сердце разорвись, не могут поверить в это. Им кажется это невозможным! Проклятая болезнь все-таки убила этого человека, дав ему дожить лишь до шестидесяти. Кто мог предположить, представить, что когда-нибудь он будет вот так лежать на кровати, что он умрет?! Разве не могла смерть задержаться на день-два, разве хуже было бы? Сделать ошибку при счете дней и выбрать именно сегодня — разве после этого можно оставаться спокойным?! Сила, которая забирает людей — опаздывает ли она когда-нибудь? И молодежь и уже дожившие до возраста пророка старики — все произносили его имя с уважением, даже находясь в других селах района, все говорили с гордостью: «Мы с ним из одного села!» Таково было уважение к нему народа, восхищение им. И люди, слушавшие похвальбу, поднимали брови, словно отвечали: «О, как же его не знать, мы тоже о нем слышали. Оказывается, он из вашего села?», и заводили разговор о нем, выслушивая внимательно. И знает человек его или не знает, но льет сладкие как мед слова, говоря о нем, будто о близком родственнике. И, слушая с удовольствием, первый гордо смотрит вокруг и говорит: «Такие люди только раз рождаются!», и при этом вспоминает семерых предков, приводя корни обоюдного родства. Вот так к нему относились люди. А теперь что? Что теперь им делать?!.. Где те медовые слова, о ком они будут теперь говорить, кто их будет слушать? Ах, пропади всё пропадом! Господи! Вместо того, чтобы делами продлить тому человеку жизнь, они славили его сладкими словами. Они теперь это понимают, и мучаются. Запоздалая печаль сводит им всё нутро. И теперь у несчастных кровь будто остановилась, горе пришло к ним с нежданной смертью. Чье имя теперь вспоминать им в разговорах, кем гордиться? И теперь уважаемое имя этого известного, всеми восхваляемого человека вместе с его миром уйдет в прошлое? Его называли отцом народа, теперь его кончина повергла в беспросветную тоску всё село. Всюду слышится плач, причитания женщин рвут душу. Вот что значит несовершенный мир! Вот что такое печаль, горе! Если бы он немного еще подождал со своей смертью, то он бы увидел, как высокий пост в районе заслуженно получил его сын, порадовался бы этому и ушел бы в мир иной спокойным, удовлетворенным. Ведь это он способствовал тому, что его сын занял этот пост! Ища везде знакомых, родственников, выясняя, кто из начальников какого рода-племени, он бывал повсюду, со всеми перезнакомился, и всех знал. Вот эти заботы и свели его в могилу. Он всегда хотел посадить сыновей на хорошие места, может, из-за этого он принял раннюю смерть, кому это известно? Теперь сыновья его на хороших местах. Не зря говорят — потрудишься, и из возделанной земли масло потечет. Разве будут плохими сыновья, видя пример уважаемого отца? Говорят, двое теперь в больших конторах — директора, а один — начальник над продавцами, а средний сын за день до случившегося занял высокую должность в районе. «Если хорошее у тебя место — ты Человек для людей. Сейчас время такое — здороваются, смотря, где и кем ты работаешь. А если ничего ты не можешь, какой ты тогда человек? Сейчас думай не о голове, а о заднице — в каком кресле сидеть будешь… Не забывайте об этом. Если хотите хорошо жить, пусть место, где сидишь, будет мягкое, служба хорошая. Чтобы народ вам подчинялся. Подчиненные всегда самые умные, всегда к вам с уважением отнесутся. А где уважение, там разве обойдется без традиций? Кто-то что-то подарит, и что-то взамен получит», — сколько раз повторял он свои отцовские наставления сыновьям. Как оказалось, заслуженный человек не зря тратил силы, не напрасно учил тогда сыновей. Он был своего рода мастером. Таким он был… Теперь вот его сыновья заняли ответственные посты, а когда он сильно занемог и слег в постель, дети кинулись показывать отца всем врачам. Но болезнь усиливалась с каждым днем, и родитель уже мочился под себя в постели, но и тогда детей не покидала надежда. Навещая его в больнице, они говорили: «Даст Бог, вылечитесь. Не печальтесь», — поднимая его дух и настроение. Но, оказывается, если смерть кого наметила в свои жертвы, то хоть пей из целебного источника — конец один. Вот так она и забирает людей… И скоро уже этот уважаемый человек перестал думать о будущем, перестал надеяться, строить планы, и мрачные мысли не покидали его…

Лежа на трех пуховых больничных подушках, он весь пожелтел, лицо его сморщилось, как старая пшеница, словно пиявка высосала из него кровь, от его былого крепкого облика не осталось ничего, и сейчас он находится на пороге смерти. Весь ссохся, как сухая трава, стал похож на мертвеца, и нет сил даже шевельнуться. И этот человек, сейчас столь больной, вызывающий сострадание, был когда-то ненасытным Басытом Атакуловым! Кто теперь поверит, что это именно тот самый человек? Кто?.. Теперь он какой-то умирающий бедолага. О, если бы к нему вернулся его грозный голос, вспыльчивый нрав — когда его охватывал гнев, он отца своего не жалел! Что он задумывал — того всегда добивался, никогда не уступал, а теперь уважаемый председатель вылинял, как старый матрац, глаза его померкли, потухли. Даже мух, садящихся ему лицо, он порой не чувствует, а если и почувствует, то не может отогнать…

Сколько страданий приносит человеку этот старый продырявленный мир! Когда председатель Басыт был в силе, он думал, что может проглотить целый свет, волком он клыки обращал к месяцу, задирал голову, а теперь вот председатель потерял силу, и увидь его теперешний вид кошка, то и она заплачет от сострадания. Разве он достоин своего теперешнего вида?! Даже враг с камнем за пазухой не смог бы раньше его таким себе представить. Хоть человек — это человек, но перед Создателем все мы — бессильные бедняги. Кровь застыла в венах огромных рук, нет сил даже выпить глоток воды, который ему вливают в рот, он ждет свою последнюю минуту, ждет, когда истечет его срок…

А последний срок растянулся надолго…

Он не осознает, не замечает, лежа на пуховых подушках, как у его кровати сидят его печальные сыновья, опустив головы, ничего больше уже не могут они сделать, истратили все слова, подавленно уставились они в землю. С трудом различая раздающийся рядом шепот, чувствуя, но не реагируя на прикосновенье мягких рук, поглаживающих морщины на его лбу, не имея сил поднять брови, чувствуя, что боль, идущая из глубины, всё усиливается, он тихо стонет, и слабый его стон пронзает сердца сидящих рядом сыновей. Глаза его на миг проясняются, и, увидев это, дети вдохновляются надеждой и пристально смотрят на отца, словно ожидая, что он выздоровеет. Ему хочется сказать: «И вы здесь?», и чтобы услышать его голос, сыновья приготовились — он это понимает.

Все силы своей жизни, которая падала, как альчик — то верхом, то боком, он посвящал решению проблем своих сыновей, и сейчас мысли его тоже о сыновьях: «Кто теперь будет для вас опорой и защитой в этом мире?» Он сейчас делал всё, чтобы не отдать смерти несчастную свою душу, он так хотел продлить уходящие последние минуты, так хотелось ему еще хоть один раз вдохнуть аромат красных цветов жизни. Но что он сейчас может?! Ах, Господи! Если б только почувствовали сидящие рядом дети, как хотел их отец еще пожить, посмотреть на мир, порадоваться солнцу! О чем сейчас думают его сыновья? И эта неотступная мысль не давала ему покоя. Ему хотелось узнать это перед тем, как он уснет вечным сном. Его время уходило, как вода сквозь пальцы, а в дети горько горевали: «О, Господи! Ты хочешь забрать нашего отца, зачем же так долго мучаешь его? Если хочешь забрать — забирай поскорее!» Его сыновья, ожидая последнего мгновения, были готовы к прощанью: «О, отец наш!», и к пролитию слез, которых немало накопилось у них за последнюю неделю. Если председатель Басыт хотел продлить последние минуты жизни, то его дети хотели, чтоб эти минуты поскорее закончились. Разве трагедия умирающего — трагедия только для него одного?! Кто бы передал ему помыслы и желания его детей? Нашелся бы человек, который смог бы их передать?! Ох, тогда бы!.. Умирающий бы ожил, разбив замок закрывающейся двери мира: «Я всю жизнь старался, страдал только ради вас, и вы сейчас хотите, чтоб я поскорее умер?! Скажите — хотите?! Это ваш ответ за всё мной сделанное добро?! Хоть я умру, для вас главное — деньги?! Зачем вы это делаете?! Говорите! Говорите всё! Теперь во всем признавайтесь! Плевал я на вашу смерть, знайте это! Из сил выбиваясь, я старался для вас, чтоб вы жили лучше других, ни от кого не зависели, а вы что делаете?! Я тут думаю о добре, а вы быстрого моего конца хотите? Этого желаете? Каждого из вас вырастил, выхолил, устроил на учебу, и в конце концов нашел для ваших задниц теплые места, — так этим вы отвечаете мне за всё?! Вот, значит, какова ваша благодарность! О, несчастный я человек!» — разве сможет он ожить и сказать такое?..

А последние минуты Басыта всё тянулись…

Басыт, прежде всего, хотел увидеть воочию свою смерть. Что есть смерть?.. Может, вот такая черная ночь? Или причмокивающие неясные звуки? И на глаза не покажется она ему, чтоб он, найдя способ, при удобном случае схватил смерть за язык, и, может, избавился бы от нее. Если бы так случилось, то это означало бы победу над ней? Вообще, какова она — смерть? Может, она хищник? Или она похожа на человека? Видно, никто о ней не оставил никаких вестей? Когда глаза закатываются, стоны раздирают, боль такая, как будто тело режут тупым ножом, он думает, что его смерть — такая же, как у всех людей, но когда тело скрутит еще сильнее, он начнет понимать, что она другая. Что, до этого времени был он человеком, считавшим себя выше других? Кто ему теперь посочувствует, кто его пожалеет? Поскорее забрала бы она его, куда хотела забрать, показала бы быстрей свое страшное лицо, проклятая смерть! Столько времени человека мучает! Опять она опаздывает? Или еще рано? Или, словно луч света из окна, войдет в его тело дух, и он оживет, выздоровеет? Ах, если бы так! Если бы!..

Но смерть всё не являлась перед глазами председателя Басыта…

Каждое дело должно быть выполнено. Это ясно осознает председатель Басыт. Только сейчас, перед смертью он понял, что, кроме тысячи сделанных дел, у него остались дела, которые надо завершить. Это они мнут его душу, как тесто, и просто так не отдают его в руки смерти…

Что ты сделал на этом свете, какие хорошие и плохие дела? Что оставил после себя?.. Что окажется в конечном счете на весах?.. Прежде всего, пусть он подготовит ответ на этот вопрос. Есть ли что сказать? Совесть его поднимет такой груз или рухнет, как прогнившее дерево?.. Что он сделал? Пусть скажет всё, что сможет… Как во сне, над бездонной бесконечностью, сможет ли он пройти по волосу без ошибки? Хоть кости его останутся на земле, но душа-то его взлетит как птица, и куда ее ангел отнесет? Сейчас взвешивается на весах — куда отправить его маленькую, с кулачок, душу, — в ад или в рай? Какие после него останутся следы, праведно или неправедно он жил, какие он совершил грехи? Пусть подумает над этим крепко, оставив всё другое…

Накрытый сверху мягким, как пух, одеялом ¬— столь тяжелым для него, он лежит, словно не живой человек, а мертвец, и перед глазами несчастного стали появляться похожие на сны, без начала и конца, разные видения.

Каждый день игла врача, которую втыкали в вену, поддерживала ему жизнь. Так продолжалось целую неделю. А ведь он был из тех, кто до преклонного возраста никогда не ложился больным в постель! И когда председатель Басыт заболел, то он подумал, что на следующий день выздоровеет и встанет. Но когда понял, что на этот раз не всё так просто, к каким только врачам он ни обращался, каких только лекарств ни пил, всё испробовал! Болезнь была давно внутри Басыта, подтачивала его, о ней он и сам знал и думал, что, кроме него, никто ни о чем не догадывается. Но как излечиться? Каким лекарством? Этого он не ведал. Эта горестная мысль мучила его, с каждым днем он худел, бледнел, с трудом скрывал свои боли. Еда его не привлекала, всё тело покрывалось холодным потом, щеки впали. И тогда он почувствовал, наконец, что эта болезнь не обычная, что всё может кончиться плохо для него. Может быть, поэтому его одолевали теперь страшные мысли, и они заставляли дрожать его полуживое тело. Эти тяжкие думы были мыслями о смерти, покушавшейся на него. Когда они появились впервые, он испугался того, что не знал — существует ли на самом деле такая страшная вещь как «смерть» или, может, ее народ выдумал — пустое бессмысленное слово… Иногда он в это верил, иногда не верил; считал, что смерть — это что-то плохое, ходящее далеко-далеко от него, а к нему она никогда не придет. Пусть сейчас себе правду скажет, думал ли он серьезно о смерти, думал ли, что так вот, в один день, и умрет, — думал ли так?.. Какая мысль может родиться сейчас в слабой голове? Господи, вот так ходишь живой, как жеребенок, а в один день закроешь глаза и уйдешь, — кто с таким сможет смириться, чья душа не застонет? У людей, не понимающих слова «смерть», разве сердце — камень? А те, кто умеет плакать — люди с горячим сердцем?.. На Басыта, балансирующего на границе, толщиной с волос, между жизнью и смертью, эти вопросы сыпались во множестве, как песок. С трудом он поборол слабость в душе. И вот теперь приближается время к переходу в другой мир. Не-ет!.. Он в последние дни просыпался в холодном поту от мыслей, оплетших его мозг, как паутина, и ощупав непослушными руками кровать, на которой лежал, и ощутив пальцами холод металла, он осознавал, как слабо бьется его сердце. Он стонал хуже больной овцы, стоны его учащались и учащались. Его несчастная голова, выглядывающая из-под одеяла, покоилась без движения, пот покрывал его чело. И в это время случилось то, чего он уже много дней опасался, стараясь не касаться этой темы лишний раз, — он задумался о том месте, куда он, в конце концов, отправится. Сейчас для председателя Басыта слова «смерть» и «кончина» имели одно значение. А раньше ему казалось, что это два разных понятия. Прежде он и слово «смерть» не произносил, боялся. А боялся он вот чего — и правда трудно представить, — что погаснет светильник его жизни, не будет ни дня, ни ночи, света не будет, и тело его будет лежать в мертвой, черной земле. «Храни, Создатель! Если есть ты, то сохрани несчастного. Всё, что ты дал, всё к тебе вернется, я знаю это, мой великий. Как создал ты рождение человека, так создал ты и его смерть. Смилуйся, не торопись, рано или поздно ты своё заберешь, и поэтому, последняя к тебе просьба, не мучь мою маленькую душу, потерпи немного, пусть я немного опоздаю к тебе… Избавь меня пока от мучений, которые ты уготовил для меня, я чист перед тобой. Вот, я тебя прошу, сохрани меня от мучений! Сохрани…» В это время все помыслы председателя Басыта были полны словами о жалости. Никогда раньше не вспоминавший о Боге, председатель сейчас, перед смертью, из страха заговорил по-другому. Насколько он боялся, настолько он приближал к себе то, чего боится, всё время приближал к себе…

Председатель Басыт в последние дни и ночью и днем стал видеть сны…

Только вчера дыхание у него было свободное, легкое, тело было живее, чем сейчас. Ему и в голову не приходило перед самой своей смертью увидеть столь удивительный сон. Когда он его увидел, душа его перевернулась, словно порубленная саблей. Удивительно, сохрани Господи, что в последние минуты у такого авторитетного человека из уст вылетело: «Простите». Но после того, говорят, он затих, язык его уже не шевелился. Вчера вечером сыновья услышали от отца это слово и недоумевали. За что отцу просить прощения у людей, за какую вину? Вины ведь нет! Ведь в жизни он всегда был добр, он сочувствовал и молодому, и старому, он был святым человеком! До сих пор народ поминает его добром. Или это он, от болезни обессилев, бредит, или смерть его уже так близка? «У кого просил наш отец прощения?» — думал каждый из сидящих возле умирающего председателя Басыта его сыновей. Возможно, что так начинается бред, и губы, как кора высохшей яблони, стали другими, и голос еле слышен…

Однажды председателю во сне привиделось одно событие прошлых лет…

Тогда было как? Он широко жил, один в руках держал весь колхоз, верховодил народом в тысячу домов, и люди делали всё, что он хотел. Да, были времена у этого человека, были времена! Его колхоз никого другого в районе не пускал вперед, всегда занимал первое место. Эх, видели бы вы его в те времена! Люди просто удивлялись. Огромный, тучный, лицо красное, как гранат, от его дыхания ветер поднимался, до чего видный был человек! И никто не мог смотреть ему прямо в глаза. Люди могли только, прижав ладони к груди, говорить: «Будет сделано, почтенный, будет сделано». Сейчас, как вспомнишь, слезы наворачиваются на глаза. Что тут говорить…

В одном из бесконечных, идущих один за другим, без начала и без конца снов увидел он человека со знакомым лицом. А как увидел, так весь задрожал, словно лед проглотил. Господи, сохрани! Вид у человека был такой же, каким он запомнил его тогда — острый, подобно лезвию ножа, взгляд, его глаза, прямо как кошачьи, в темноте светятся. Это тот, тот! — сразу узнал он его во сне. Этот человек всё время преследовал его, как чудовище. Как только председатель слег в постель, словно тень, следовал он всюду за ним, и в, конце концов, достал; может, этот, с горящими кошачьими глазами, проклятый человек и привел к председателю выпившую кровь из его сердца горестную, смертельную болезнь? Такую беду только он мог накликать, только он. Почему Басыту вспомнился взгляд этого человека? Какие причины вспоминать его? Как объяснить это? Не-ет, это не простой сон, и человек, стоящий перед его мысленным взором, — не простой человек, может, это всю жизнь его ненавидевший, завистливый, злобный его враг? Верно, правду говорят, зла не хватает видеть такого человека во сне. Нет-нет, скройся с его глаз, не показывайся, прочь, прочь, уйди, уйди отсюда! Когда он готовится к переходу в мир иной, душа его мучается, уйди прочь из его жизни! Но сон опять продолжается, тянется, как шелковая нить. Басыт не чувствует себя — открыты или же закрыты его глаза, да и где он сам находится, живой он или уже умер? Что это? В своих бесчисленных снах он словно проглоченный кипящим болотом. Сон внезапно прерывается, а потом, словно кто-то склеил его, продолжается снова. Опять этот человек, будто его кто-то подготовил, опять он перед глазами! Он стоит возле старого кладбища. Весь его вид, повадки, всё как прежде, и глаза также по-кошачьи светятся. Увидев его, Басыт схватился за грудь, сердце его в этот момент от испуга чуть ли не разорвалось. В руках у человека была лопата, и он, не торопясь, копал. Они смотрели друг на друга молча, словно готовились к разговору.

— Кому копаешь могилу? — нарушил молчание Басыт. — Кто умер?..

— Кому же еще? — Ответил этот человек, одетый во всё белое. — Себе самому… Себе…

— Себе, говоришь? — удивился Басыт. — Мы же тебя давно похоронили. Уже десять лет назад. Десять лет…

— Могила, выкопанная другими, не приняла мои кости, — ответил тот, втыкая лопату в землю. — Много за мной, оказывается, вины. Теперь вот своими руками готовлю себе место. Если не сделаю так, не лежать мне спокойно. Здесь людям нужен покой. Мы же уходим из того беспокойного мира, ища вечного покоя. А если место не дает покоя, то зачем оно? Скажи, у тебя, — спросил он Басыта, — есть грехи, а?.. Скажи…

— У меня? — Басыт испугался этого вопроса. — Нет…

— Не ври! — крикнул тот. — Только те, у кого много грехов, так очищаются. Понял?

— Ты не кричи на меня! Знаешь, кто я? Какой я?..

— Здесь никого не интересует, какой человек сюда попал. Все одинаковы, все!

— Где здесь? — испугался Басыт, подпрыгнув, словно стоял на углях. — Что это за место?

— Это место… — пристально посмотрел на него тот. — Это место, где все одинаковы. И хорошие и плохие, и виновные и безвинные.

На этом моменте сон Басыта прервался. «Что же это, я уже ушел из мира? Да где я сейчас вообще? Кто ответит мне? Кто? Ответьте мне! Ответьте!» Душа Басыта еле-еле держалась в нем, дыхание чуть ощущалось. Но он нашел способ узнать, где он находится в настоящую минуту. Едва двигая рукой, он искал холодное железо кровати. Вот ладонь Басыта дотянулась до металлической спинки. Почувствовав холод, он понял, что сердце еще стучит в его груди. Да, его душа так просто не отлетит… Сон вновь продолжился с прерванного самого места.

Одетый в белое, знакомый Басыта находился на том же месте.

— Почему ты не можешь прямо на меня смотреть, а? — обратился тот человек к Басыту. — Мне кажется, я узнаю тебя. Видел, кажется, где-то…

— Меня? — удивился Басыт. — А я тебя вижу впервые. — Басыт не решался сказать ему: «Я тебя знаю». Что ему делать, если тот, будь он проклят, его узнает? Разве он простит? Может, схватит за ворот и оставит его здесь. Вот тогда, считай, конец всему. Тогда наступит конец. Тогда хватайся хоть за кровать, хоть за что — жизнь закончится, закончится.

— Не ври, а то земля не примет! Не ври! Здесь думай, что говоришь! Ты знаешь меня, знаешь, — говорил тот с ударением. — Знаешь?! Многогрешные лишь умножают свои грехи. Я думаю, и у тебя много грехов. Такие, как ты, всю землю испоганили. Как все грехи вместятся в землю?

— Если есть грехи, то люди простят. Разве грешные сюда попадают? Мы очищенными сюда приходим. Народ всё простит…

— Народ-то простит, а земля? А земля?!..

— Земля?.. Земля… — речь Басыта прервалась, глаза широко раскрылись. Перед глазами возник многоцветный хаос.

Сон прервался. И, видимо, потому что кто-то из сидящих подле смочил ему губы влажной тряпочкой.

— Темно, — сказал Басыт. — Это почему темно так?..

Дети услышали его слабый голос:

— Отец, может свет включить?

Еще до наступления сумерек в комнате зажегся свет.

— Темно, темно… — губы Басыта опять высохли.

Теперь сон Басыта не возобновлялся. Связь с прошлым потерялась…

На председателя нахлынули мысли.

«Ты тот самый, тот самый. Я узнаю тебя» — высохшие, омертвелые губы с трудом прошептали эти слова. Сыновьям показалось, что они предсмертные… Старший его сын, взяв отца за запястье, стал искать, где у него бьется пульс. Кое-как нащупав едва бьющуюся жилку, он от радости даже погладил отца по щеке. На этот раз Басыт не закрыл глаза, как раньше. Что-то вырвалось из него — и не стон, и не плач, а скорее его пересохшие, как трава в пустыне, губы выдохнули: «Ты тот самый, ты тот. Я узнаю тебя. Господи, прости…»

И его широко раскрытые очи уже больше ничего не видели, кроме великой тьмы…

Председатель Басыт и вправду того человека узнал. И от этого мучился еще сильней. «Что это за наказание! Господи, неужели ему поручили доставить мою душу? Не отдам, не мучьте меня, оставьте меня! Оставьте…»

Басыт задумался… Мозг его, видно, еще не устал от дум…

Хоть и прошло столько лет, но из памяти Басыта еще этот человек не вышел. История, связанная с ним, словно свинец, застряла в мозгу. Время тогда было такое, — как вспоминал он сейчас, умудренный жизнью, — тогда жил он, как хотел, никого не слушал, делал, что хотел. С одной стороны, это был трудный год для колхоза. В тот год не выполнялся план по кукурузе. Была засуха, поливной воды ни капли не раздобудешь. Но план есть план, его надо выполнять, а вот как ты его выполнишь, районное начальство это не касалось. Тогда в голову председателя Басыта пришла шальная идея. Во владениях колхоза по идее были неучтенные, бесхозные земли, а если их вспахать, да засеять кукурузой — кто скажет против? Если же не использовать их, не выполнить план, то уже завтра могут приехать из райкома и прогнать с председательского места. Столько лет он исхитрялся быть первым, добился звания образцового хозяйства, что же, колхоз теперь назад тянуть? И он решил найти возможность эти земли освоить. Жизнь подсказала выход. Никто ему тогда не был ровней, кроме Бога, делал он, что хотел и как хотел. Уже давно он заприметил старое кладбище к востоку от водохранилища. Если там вспахать — кто узнает, и кладбище уже не как кладбище, всё развалилось, могилы сровнялись с землей, он заезжал туда, смотрел в прошлом году. Но, как ни думай, мысли эти ему самому были не очень по душе, это же не простая земля, там раньше людей хоронили, по-своему — великая земля. Долго Басыт ходил с этой идеей, никому о ней не рассказывая. И когда он тайно посоветовался с бригадиром Миталом, так тот прямо обеими руками ухватился за нее, поддержал. А если с Миталом послать туда пять-шесть трактористов, так они за неделю всё там выровняют, превратят в пашню. Кто об этом кладбище вспомнит? Кто знает о нем из тех, у кого молоко на губах не обсохло, кто знает, что там когда-то хоронили людей? И что, только потому, что там было кладбище, землю держать без пользы? Когда-нибудь кто-нибудь найдется и сделает то, что задумал Басыт, значит, рано или поздно дойдет черед и до этой земли.

Кто будет рассуждать — земля такая-сякая, сколько ни говори, а сказанного на хлеб не намажешь. Лучше план выполнить. В конце концов, он принял решение и отдал приказ — старое кладбище сравнять и провести туда воду. И никто из народа, которого он боялся, не пришел к нему и не сказал: «Нельзя так делать, неправильно». Но, Господи, народ — это народ, разве ж не найдется в нем кто-нибудь, кто все испортит? Не прошло и двух недель, как появился этот человек, что сейчас ему снился — чтоб ему! — свободно вошел тогда в контору, где сидел председатель… Он стоял тогда перед ним, ударив плетью стол, сверкая глазами.

— Что за безобразие?! — не здороваясь, кипя гневом, сказал он. — Что это за дело — сровнять кладбище и засеять кукурузу?! Кто разрешил там всё ровнять?! Там же лежат наши предки!!!

— Ну и что, что лежат? Все мы там будем, — ни от кого никогда не слышавший таких слов председатель не растерялся. Он тоже имеет силу. — Разрешение я дал, я!..

— Плевать мне на твое разрешение! Это преступление, понял?!

— А невыполнение плана — не преступление тебе?! Нет у меня своей родовой земли, чтоб сеять на ней!.. Разровняю, нет — сам решу. Надо выполнить план. Это, знай, государственная задача!

— Не путай кладбище и государственные задачи! Так мы уважаем покой наших предков? Топтаться по их могилам… Разве это по-человечески, скажи?

— Только ты один — человек?.. И мы тоже люди, созданные Богом… И у нас есть сердце, — ответил Басыт. — Ты скажи, кто у тебя там лежит? Кто?..

— Никого нет… — ответил он, как отрезал. — Нет там никого!..

— Если у тебя там никого нет, то мои деды там лежат, знай это, — сказал Басыт. — Что ты думаешь, я — отказавшийся от своих предков, человек с каменным сердцем? Не-ет, так не думай… Если так думаешь — ошибаешься, дорогой. И я тоже, как и ты, уважаю их. Так что, давя на болячки, не зли меня. Если так хочешь знать, то знай: у той земли уже вышел срок, а если вышел срок, то — кукурузу мы там будем сеять или просто ногами топтать — все равно…

— Какой срок, какой? — вскричал тот человек. — Разве у такой земли есть свой срок?

— Да ты совсем еще желторотый, джигит. — Он хотел повернуть разговор в свою пользу, и эти слова сказал мягко, вежливо: — Не только у кладбища, и у нас тоже есть свой срок. А что есть в мире без срока? Чему ты здесь удивляешься? — Он сильно стукнул ногой оземь. — Ты думаешь, что эта, под нашими ногами, земля — тоже не имеет своего срока? И у нее есть отмеренный срок. Что ей, вечно носить на себе таких, как ты?..

— А такие люди, как ты, не только человека, но и землю могут погубить!

— Эй, ты следи за своими словами, джигит. Смотри, как бы раньше времени не отправился туда, куда когда-нибудь уйдешь… Что тут удивительного? Что сейчас нужнее кукурузы? Мне это одному надо? Думаешь, только мне одному? Для вас же, для народа ведь мы всё это делаем! Дадим больше урожая, убудет у нас, что ли?..

Ох, не напрасны эти его слова, эти льстивые, хитрые слова «ради народа», во скольких опасных ситуациях они помогли растопить ледяные сердца, смягчить отношение окружающих! Сколько раз он избавлялся от забот, давящих на плечи, говоря о народе. Но с этим парнем с рябым лицом, глухим к его уговорам и доводам, у него возникли проблемы. Не уступающий ни в чём, джигит готов был дойти до драки с ним, крича: «Не знаю я ваши сроки-мроки! Если сегодня же не прекратите там пахать, я пойду куда надо и призову вас к ответу!» Пока слова этого норовистого парня не стали известны народу, Басыт попробовал взять его лестью и уговорами, но ничего не помогало. Упрямый как осел — никак не договоришься! Мало того, он написал в районную газету обо всём — какой переполох начался! Но опытный в таких делах Басыт разве сдастся? Он организовал письмо с оговором и выставил недовольного перед людьми на смех, опозорил. Приказал своим людям написать об этом бунтаре, разумном и здравомыслящем, будто бы у него не в порядке с головой. Все вокруг теперь говорили словами Басыта, глядели его глазами. Откуда же ему было знать, окруженному льстецами и подхалимами, что молодой чабан окажется таким стойким правдолюбцем, готовым идти до конца? Помнит, помнит он его взгляд, другое может забыть, но такой взгляд горящих глаз не забудет никогда. И когда чабан погиб, упав со скалы, спасая своих овец, ведь шел Басыт на его похороны — снаружи горюя, а внутри радуясь. Когда чабан упал, тот, кто поднял его, увидел, что глаза погибшего были, как у живого, открыты и горели как свечи. Когда председатель Басыт вспомнил эту историю, всё его тело затряслось, будто от укуса змеи. До сих пор он не может забыть чабана, и тогдашний его вид так и не меркнет в его памяти.

И сейчас во сне он увидел его таким.

…Сон его опять соединился в целое, продолжился.

Басыт и раньше хотел задать парню один вопрос. Сейчас, когда джигит снова появился, Басыт спросил:

— Скажи, у тебя-то какая вина?

— Какая вина моя? — переспросил тот и тяжело вздохнул. — Вины у меня много, выше головы. Не смог я отстоять правду, не сумел добиться справедливости. В том моя вина. А разве у человека может быть вина больше?

— А те люди, что тебя одолели? Они тоже виновны? — спросил Басыт, внутренне дрожа. — Или…

— Те, кто побеждают борцов за правду и справедливость, у тех вина еще больше моего. Таким даже мост из волоса через ад — не переправа…

Оба немного помолчали.

— Ты знаешь, — сказал тот человек. — Мы тебя ждем.

— Меня?! — испугался Басыт. — Меня?..

— Ну, тебя, конечно. Кого же еще?.. — ответил тот внушительно. — Мы ждем тебя. Знаешь, почему ты так опаздываешь?

— Не знаю…

— Если не знаешь — я скажу, — сказал человек в белом. — Ты зря не надейся. Напрасно это… У тебя так много грехов. Поэтому душа твоя и мучается между жизнью и смертью… Мучается…

— Не-ет! Не-е-ет!.. Врешь ты всё! Не верю я тебе, черт поганый! Не показывайся мне больше на глаза! Пошел вон! Я не из тех, кто отдаст тебе душу! Встал, пошел отсюда, провались в свое болото! Я тебе говорю, тебе! О, Господи, избави создание свое от этих мук! Убери, пожалуйста, этот отвратительный дух с глаз моих. Что он пристал ко мне? Скажи, чтоб ушел! Уходи! Я жить хочу, жить! Правду говорю, жить хочу! — Голос Басыта никому не слышен. Он покрылся потом, видение, как сон, снова перевернуло всё в его душе, смяв, как тесто, его сердце. Не видящий ничего вокруг, он узрел пришедшего с того света и ставшего перед ним. Он хочет всё обматерить, но кто его услышит? Нет никого, кто бы мог его услышать. Если бы был кто, он бы выругался всеми самыми грязными словами на свете. Пусть послушает тогда, если сможет. Что ж ему делать, силы человека не так велики, как он думал. Посмотри-ка, сердце словно хочет выскочить из груди, так бешено колотится, прерывает дыхание. Какая душа выдержит эту муку? Какая душа?.. Какая?.. Неужели такова участь смертника? Такова его судьба?.. Почему эти вопросы не дают ему покоя? Или кто-то хочет подавить его и внезапно и тихо забрать его душу? Кажется, он все это понимал и раньше. И даже всё, что называют жизнью-судьбой — этот дырявый мир, который обманом тянется-тянется, словно сейчас оборвется, как великий сон. Человек, вечно борющийся за каждую вещь, за судьбу, через горе и стыд строящий свой быт, свою жизнь, за всё он сам потом должен ответить — в этом ли горькая правда человеческой жизни? Почему слабую душу человека, которая сейчас отойдет в мир иной, так топчут, мнут?.. Думая эти горестные думы, выкрикивает он слова, которые вновь никто не услышит: — Не-ет! Не-ет! Всё это обман, обман! Не верю я этому!.. Я хочу жить! Жить!..

Свет погас сам по себе. Когда мир вокруг стал заполняться мраком, вся прожитая жизнь прошла перед у него перед глазами, вся его жизнь пронеслась мимо с грохотом, как каменный поток. Ах, его прошедшая жизнь! Ах, ее манящая красота и радость! Посмотрите-ка, как она прошла. И не умеющий ходить малыш, и крепкий джигит, и любящий отец — всем этим был он в далёком прошлом. Но сейчас он хотел быстрее увидеть свою смерть. Желание это усилилось, он хотел поскорее встретиться с так пугавшей его смертью. Теперь уже ни интересная жизнь, ни прожитые дни не шли ему на ум. Учащенно забилось его сердце, ему привиделось, что смерть-бедняжка с ним одного возраста, и очень на него похожа — только ресницы пририсовать, и эта его смерть взяла Басыта за руку и повела его в вечную темноту. Они шли, держась за руки и о чем-то переговариваясь, но друг друга слышали плохо. Потом и этот сон прервался, к его лбу, покрытому испариной, кто-то приложил мокрую тряпочку, веки глаз его безвольно дрогнули, хоть он уже не ощущал ничего, кроме тьмы, ему и свет уже не доставлял радости. Как только тряпочка на его лбу высохла, в той же безграничной пустыне он опять встретил смерть и коснулся ее, и они пошли вдвоем, держась за руки. Они идут в необозримую бесконечность, уходя все дальше и дальше. «Кто этот человек?» — терзает его вопрос. Но вопрос без ответа разве принесёт покой…

— Кто ты? — спросил Басыт.

— Я? — ответил державший его за руку. — Я твоя смерть…

— Что? — удивился он. — Моя смерть?..

— Твоя смерть, — ответил тот. — Твоя…

— Ты очень на меня похож, — недоумевая, он смотрел на него, будто в зеркало. — Почему ты на меня так похож?

— Не я, — ответила смерть ему. — Ты похож на меня. Ты…

— Я?..

Он хотел ощупать того, другого, похожего на близнеца, но руки их как склеились — не разъединить. Он держал его ладонь, и словно схватился за лед, кисть его стала неметь от холода. И этот ледяной холод стал через его руку распространяться по всему телу, и вскоре он сам стал, как ледяной человек, стал сам обращать в лёд все, к чему притронется. Почему так? Уже кончились дни Басыта?.. Он хотел было уже смириться с этой мыслью, но откуда-то послышался едва слышный голос. Сейчас ещё рано, рано, потому что, может, та ледяная стена, в которой он видит свое отражение, и есть его смерть, а может, его дух, или бездушное воображение, кто знает, словом, оставила она его наедине с самим собой, чтоб он понял себя, простил себя. Он не понимал одного, откуда взялось это зеркало между ними, что за радость — все время смотреть только на себя? Даже если б он видел демона, забирающего душу, это было бы лучше, чем сейчас. Господи! Странно, что от того, что он взглянул на себя — его уже всего трясет. Да, Господи, почему он боится себя, трясется от страха перед самим собой? Если человека вот так поставить перед собой, заставить его оценить себя, — что же ты за человек, — разве должен он так стыдиться, так сильно переживать? Но Басыту в этот момент было противно своё отражение, перед самой кончиной он чувствовал к себе отвращение…

— Я это? Нет! — слабое тело Басыта встрепенулось. — Ты похож на меня! А моя смерть на меня не должна быть похожа! Всё это — сон! Сон, говорю, сон! — В голове его бурлило перед уходом в небытие. — Как это я сам себя буду убивать? Отпусти меня, отпусти! — кричал он, в последний раз протестуя против законов природы, высказывая свой последний протест.

В этом мире ходят миллионы смертей, похожих на ту, что он увидел сегодня, ожидающих намеченные ими жизни, которым дают отстояться, как кислому молоку, чтобы потом отцедить по капле, и каждая капля — это остающийся день после того, как человек узнаёт, что скоро исчезнет навсегда, что ему нужно готовиться уйти. Перед самой смертью у человека уже нет сил что-либо изменить, вернуть, и он отказывается от напрасных надежд, смиряется со своей участью. Словно откуда-то из глубины, Басыт услышал голоса, какие-то звуки, как будто кто-то читал молитву, и слышно ее было издалека. Кто сможет из последних сил возродить свою, уже заканчивающуюся земную жизнь? Время сыпется песком бесконечно… Попроси у Всевышнего Господа о милости, может, он смилостивится. «О, Господь мой, я жить хочу! Пожалей несчастного… Возроди опять во мне огонь. Зачем мне глаза тряпкой повязали? Добром я жил или злом — все это, Создатель, тебе лучше известно, почему у тебя так мало милосердия? Сними с глаз моих повязку, покажи мне луч солнца, я так хочу жить. Хочешь что-то спросить — спрашивай, если в чем-то провинился я, прошу у тебя прощения. Знаю, знаю, не напоминай, плохих дел у меня тоже было множество. Люди, оказывается, все таковы — думаешь постоянно о работе, о достатке, о себе, о семье — вот так и жизнь проходит… И я тоже стремился к справедливости, хотел оставаться человеком, но, но… я не смог, сил не хватило… Что от тебя теперь скрывать? Что нам делать, мы приходим в этот мир голышами, чистыми, потом постепенно не только надеваем на нагое тело одежду греха, но и берем на себя вину отцов наших, тянущуюся еще с давних времен, грехи, убивающие добро. Хорошая душа слаба, она не может воевать, дай ей на почве твоей пустить корни. Если есть только хорошее — откуда плохое рождается? Если есть только жизнь, то откуда смерть появилась? Эти вопросы колючие, как иглы, не дают покоя. Вот так — всё время работа, заботы о семье — и жизнь незаметно пролетела. Хочу тебя попросить, освободи меня от этой темноты. Если есть на мне вина, прости меня, прости…» Председатель Басыт замер, ожидая от Создателя снисхождения, душа его в теле сжалась в комок. В конце концов внутренний голос его стих и стал неслышен. Глаза его закатились, он словно плавал в сплошной темноте. Там, куда он направлялся, на самое дно бездны, куда он летел как пух, прежде чем достичь дна, ему привиделась великая синяя вода. Этот океан — не море, не небо, — это было новое водохранилище на месте села, где он родился и вырос. Он его сразу узнал. Сквозь толщу воды стало видно его маленькое село, и, узрев его, душа застонала. Горький стон, вырвавшийся из его груди, означал конец надежде еще хоть немного пожить. Он понял, что над его маленьким селом, сверху — не вода, а пролитые слезы его односельчан. А ведь их могло и не быть, о печальный мир! Это было любимое Небом маленькое село. Ведь сколько лет жизни он мог бы отдать родному селу, о печаль! И за это придется сейчас ответить. Разве можно сейчас не ответить? Ведь тогда, когда приехали люди из центра и искали территорию под водохранилище, он сам показал им это место! Но то была великая земля, земля его предков, земля, где он вырос!!! Зачем же он сделал это?! Неужели только ради выгоды, чтобы понравиться человеку из столицы, чиновнику из района?..

— Это же ваше родное село, — сказал тогда начальник из района, пристально посмотрев на него.

— Так надо ради всеобщего блага. Зная, что нужно людям, нельзя узко мыслить — мое село, моя родня и так далее. Если бы я был таким, товарищ, я бы просто не понимал общих интересов… — ответил тогда гордо он.

— Это хорошо, Басыт Атакулович, — поддержал его слова начальник из района. — Для нас на первом месте должен стоять общий интерес.

— Ну, а теперь, — сказал Басыт. — Здесь жить, там жить — какая может быть разница? Земля везде — земля. Всем нам ее хватит…

…Перед тем, как погрузиться в горькую, будто слёзы, воду, он вспомнил этот случай давних лет. Теперь оба его мира сошлись вместе, и, не зная в каком из них он находится, он стоял возле человека, похожего на него, как отражение в зеркале, заявившего, что он и есть его смерть, и Басыт ударил его и разбил ему грудь, и из раны вылетела птичкой его душа, величиной с кулак, и тут он увидел затопленное водой свое село, вспомнил чабана, копавшего яму на старом кладбище, и напряг последние силы, чтобы что-то сказать, перед тем, как уйти навечно, но язык его не слушался, и, хватая ртом воздух, он выдавил из себя:

— Простите… простите…

Его дети, которые не понимали, что такое творится с отцом, услышали его полушепот, и голова его, лежавшая среди пуховых подушек, дернулась и замерла, повернувшись влево…

Тишину комнаты нарушил громкий плач старшего сына:

— О, наш отец, на кого ты нас оставил!.. О-о-ой!..

* * *

В этот день погасла звезда и мальчика, жившего в том же селе.

3

О мальчике сообщили, прежде всего, его матери, обитавшей в одном из сёл предгорья.

Когда весть о смерти мальчика достигла ушей матери, пьяница, в доме которого она жила, возмущенно раскричался: «Ну и что, что помер этот негодный пацан?! И хорошо, что он сдох! Она здесь не может управиться со здоровыми детьми, а ей говорят — «помер ее больной сынок!» Да плевать мне на эту баранью мочу! Не моя это кровь! Посмотри-ка на них! Еще называют его «несчастным мальчиком», пишут: «похороним его с милосердием», «пусть мать приедет»… Да разве он человек?! Э-э, удивляюсь я им, бросили бы его в какую-нибудь яму да закопали… Ну и что, что она ему мать? Никуда она не поедет! Пусть попробует отойти от дома на пять шагов — зарежу шлюху!..» И не отпустил ее никуда.

Так и похоронили его, — некому было его оплакивать, причитать над ним, пожалеть его…

Этот мальчик жил в доме одинокой старушки, умершей пять лет назад, на окраине села. После ее смерти он остался на хозяйстве один, да так один и жил. Домик его, совсем старенький, находился в маленьком проулке. Сельчане в насмешку называли этот проулок его именем, а жители проулка очень возмущались, и поэтому никто из них не был рад соседству с мальчиком.

Ходили слухи среди сельчан, что мальчик вчера вечером, когда только начинало темнеть, попал под машину, но нет никого, кто бы точно знал, как всё было на самом деле. Каждый излагал эту историю по-своему, добавляя от себя новые подробности. Тут и там появлялись разные новые версии его смерти, так что всё село гудело. Да разве есть что-то шире народного рта, в него порой вся вселенная вместится! И всё же никто точно не знал, как и почему погасла звезда мальчика. Много разных толков ходило в селе: «Этот недоумок будто бы сам кинулся под машину, правда?», «Да, он выскочил перед несущейся машиной…», «Да разве он знал, что помрет, если машина задавит? Он же недоумок! Что он может знать?»… Не было никого в селе, кто бы с сочувствием отнесся к его смерти, пожалел бы его. Все варианты сводились к тому, что виной всему был сам мальчик, а значит — так ему и надо. Иные думали: «Ну и что? Человеческий род сократится без него, что ли? Даже если и живой, да не с людьми, — разве это человек?», а другие: «Да разве его жизнь — это жизнь?! Вечно один, ни родственника, чтобы помочь, присмотреть! Или эта мать его — хоть раз она здесь появлялась?» На том толки и заканчивались.

Мальчик этот появился на свет двенадцать лет назад у одинокой женщины. Безотцовщина…

Мать его, Бусайра, гуляя беспечно, родила его от какого-то заезжего парня. И ребенок родился слабоумный. От распущенной, испорченной женщины бежали все женихи. Стыдясь слабоумного сына, Бусайра делала всё, чтобы избавиться от ребенка, словно невинный этот мальчик был причиной всех ее несчастий и послан ей в наказание судьбой. Каких только способов она не использовала, чтобы избавиться от него! Рада была бы отдать его кому-нибудь, да кто его возьмет недоразвитого? Был бы он здоровым ребенком, отдала бы его какой-нибудь нерожавшей дурёхе, да ушла бы восвояси. А теперь? Разве оставили бы в покое Бусайру односельчане, и так вокруг нее сплетни как грибы растут, а если обманет кого — тогда весь народ возмутится… Кому нужна такая женщина, которая без мужа рожает? Ребенок еще ходить не научился, а ей от людских укоров было стыдно появляться на улице. И тогда в голову этой женщине пришла гадкая мысль. Стыд толкал ее на подлость. Однажды она оставила младенца в сельской уборной и пошла прочь, но это увидела старушка, односельчанка, и так ее ругала и честила за всё прилюдно, ославив на всё село! Еще бы немного — и невинный ребенок погиб бы, захлебнувшись в людском говне. Как такое могло придти в голову человеку?! Кто, презрев ценность человеческую, способен на такое невероятное преступление?! А Бусайра пошла на это. Пошла, чтобы избавиться от позора. А как ее ругала тогда та старуха: «Что б ты сдохла, сучка! Своё же дитя, которое рожала, — убивать?! Чтоб тебе вечно быть одной, без детей, сука! Чтоб промучилась всю жизнь!.. На свое счастье наплевала, сука! Бессовестная сука! Ну и что, что он слабоумный? Он тоже человек! Богом созданный человек! И, смотри, ей не стыдно из-за него! Пусть тебя люди проклянут! Были бы у тебя мозги, подумала бы об этом. Проклятая хитрая сучка!» Ругаясь так, старуха схватила Бусайру за волосы, и, оттрепав, вырвала ребенка из ее рук.

История быстро разошлась по селу.

Сгорая от стыда, Бусайра, бросив ребенка, сбежала из села и жила много лет в далеком предгорном селении, у какого-то пьяницы.

С тех пор прошло двенадцать лет.

Мальчик этот всё время говорил: «Я солнце поймаю и принесу домой». Но кто его слушал? А услышавшие только насмешливо улыбались — что тут скажешь, болтовня полоумного мальчишки. И, правда, — мальчик очень любил солнце. Единственное, что он ненавидел в этой вселенной — была ночь. Ночами он один сидел в пустом доме. Иногда его навещал живущий далеко от него дядя по материнской линии, и говорил ему: «Давай завтра поймаем твое солнце и запрем в этом доме? Посадим на почетное место. И не станем выпускать его вообще на улицу, ладно?!» Услышав такое, мальчик радовался по-настоящему и ходил самый счастливый на свете. Но за первыми словами дяди следовало продолжение: «Давай сначала зальем глиной крышу моего дома, а потом пойдем за те холмы и, прямо в гнезде, поймаем твое солнце. Ты понял? Я завтра приду пораньше. Будем вдвоем грязь месить для крыши». А разве трудно обмануть ребенка? Только пообещай ему солнце, и мальчик на все согласен. Никогда не откажется. Лишь вчера он долго гонялся за солнцем, а теперь, вдвоем с дядей, они его вместе точно поймают. Словом, светилу от них никуда не деться. Ведь дядя-то хороший. Сделает, как скажет. Смотри-ка, солнце, завтра тебя поймает этот мальчик, запрет в гостиной своего дома да будет играть с тобой, как с игрушкой! Погруженный в сладкие мечты, мальчик ходил сам не свой.

Как-то приключился с мальчиком такой случай — тогда была еще жива старушка.

— Бабушка, — задал ей однажды мальчик необычный вопрос. — А почему люди не могут смотреть на солнце сразу двумя раскрытыми глазами?

— На солнце? — старушка замялась, соображая, что ответить. — Никто не может смотреть на солнце широко раскрытыми глазами, сынок.

— А почему? — настаивал мальчик.

— Все мы виновны перед солнцем. Поэтому и не можем смотреть на него прямо, — ответила бабушка.

— И ты ведь не можешь смотреть на солнце? — спросил мальчик. — Разве и ты перед ним в чем-то виновата?..

— Да, сынок, виновна…

— А когда ты перед ним провинилась? Расскажи, — попросил мальчик.

— Сразу после войны, — тяжело вздохнула старушка. — Тогда все мы остались вдовами. Военные вдовы…

— А я, — сказал мальчик, — могу смотреть прямо на солнце…

— Эх, сынок, да откуда у тебя вина-то перед ним…

— Бабуль, — спросил мальчик, — давай солнце поймаем да дома спрячем?

— О Господи, не говори так, — испугалась старушка. — Так нельзя говорить, маленький мой.

— Знаешь, бабуль, мы его поймаем и отдадим всем людям. Я поймаю солнце для людей, для всех людей, вот увидишь, — сказал мальчик радостно и гордо.

— Хорошо, сынок. Пусть так и будет. И пусть люди прямо смотрят на солнце, — ответила бабушка, не придавая своим словам большого значения.

И вчера этот мальчик в погоне за солнцем добежал до тех дальних холмов. У него всегда погоня за солнцем заканчивалась у тех холмов. Это потому, что возле холмов он терял солнце, и оттого, что не смог поймать его, он падал на землю и рвал ее пальцами, и рыдал.

Его мечта-надежда поймать солнце не давала ему покоя. Добежав до холмов, он и сегодня его здесь потерял. Он остановился и, ненавидя эту постылую глухую тишину, упал на землю и бил ее в отчаянии кулачками, и, оттого что его мечта-надежда вновь не исполнилась, горестно заплакал. А плач его был такой скорбный, печальный… Глядя на темнеющее небо, уже усеянное, словно просом, звездами, словно передавая кому-то всю накопившуюся горечь и надежды души, он громко и отчаянно рыдал. У одинокой души нет сил, чтобы успокоиться, и нет никого, кто бы смог пожалеть ее. Мальчик, разочарованный жизнью, будто услышал песню, вывернувшую душу наизнанку, с непонятными, но пронзительными словами. Чувствуя свое одиночество, плавя в огне отчаянья свое сердце, он плакал необычным плачем.

Ни песню его, ни плач его никому не дано понять…

Плач его был настолько громким, что даже был слышен людям в машине, остановившейся на асфальтированной дороге у подножия холма. Даже никогда не знавший страха верзила невольно вздрогнул.

— Ага, попалась ты нам в руки, голубушка! Кажется, пришло время рассчитаться, а?.. Девочка ты или уже нет — это, кроме Бога, никому пока не известно. Что, проверим это? — сказал верзила, крепко обнимая за шею отчаянно кричащую девушку.

Мальчик увидел это издалека и стал пристально смотреть.

— Вдвоем проверим, — сказал с ухмылкой второй, скручивая девушке руки сзади. — Вдвоем…

Девушка, отбрыкиваясь, отчаянно сопротивлялась.

— Отпустите, гады! Пустите, сволочи! Так вы для этого меня сюда привезли! В суд на вас подам! Сволочи бесстыжие! А-а-а!.. Отпустите, говорю… Засужу! — с плачем и визгом кричала девушка.

Эти двое потащили девушку к камышам.

Мальчик не понял зачем.

Как только скрылись в камышах — крик девушки сразу прекратился.

В камышах долго шебуршились… Платье девушки взлетело вверх и повисло на камыше…

Верзила, вылезая из камышей и заправляя брюки, прогудел басом:

— Задушил!.. Задушил…

— Что?! — испугался второй.

— Задушил намертво. Если б мы ее оставили в живых, она бы нас со свету сжила. Давай быстрей заводи машину, пока здесь никого нет! Сваливаем…

— Конец нам! Конец! Если кто узнает!.. Бежать нам быстрее надо. Садись в кабину!..

Двое испуганно стали оглядываться.

— Посмотри вокруг — нет ли кого, — сказал старший. — Огляди всё!..

— Да не-ет, кажется, никого, — растерянно ответил второй. — Не-ет…

— Едем! Заводи мотор! Давай быстрее! Быстрее, говорю! — Когда верзила садился в машину, перед ним появился мальчик.

— Что, Господи! Это кто?! — испуганно воскликнул верзила. Сердце его чуть не выскочило наружу. — Кто это?!

— Ой, ты кто? — испуганно повторял второй. — Кто?.. Кто ты?..

— Я мальчик, Недоумок, — сказал, улыбаясь, мальчик.

— Да он ненормальный, кажется?.. Ненормальный…

Машина завелась. Оба торопливо, суетливо толкая друг друга, залезли в нее, в спешке не вмещаясь.

— Дави его! Гони вперед! Давай!.. Он ненормальный, говорю, ненормальный… Дави, говорю! Задави собаку!.. — кричал верзила.

Низкорослый повернул машину на мальчика. Мальчик побежал от машины по асфальтовой дороге.

Глаза его слепли от ярких фар…

Возле поворота дороги разогнавшаяся машина достигла обливающегося потом мальчика и ударила его.

Изо рта мальчика брызнула кровь.

«Мама!» — прокричал мальчик, он и сам не знал, как смог прокричать перед смертью слово, которое в жизни никогда не произносил. Перед смертью оно словно само вырвалось. Никогда его не видевшую, никогда не приходившую, чтоб навестить, проведать, стыдящуюся его мать, он вспомнил и позвал в первый и в последний раз в жизни.

Перед его глазами, будто паутина, пролетело что-то.

Весь мир вокруг перевернулся. Небо упало на землю, обняло ее, и они вместе, смешавшись, как-то по-особому отразились в его глазах…